'조상땅찾기 판례'에 해당되는 글 250건

- 2021.01.06 :: 도로 사용 부당이득반환, 조상땅찾기 판례

- 2021.01.04 :: 조상땅찾기 친생자관계존부확인 원고적격

- 2020.12.10 :: 조상땅찾기 친생자관계존부확인 원고적격

- 2020.12.07 :: 부동산 특별조치법 조상땅찾기 참칭상속인

- 2020.11.30 :: 도로부지보상 조상땅찾기 사용.수익권 포기

- 2020.11.16 :: 하천보상 조상 땅 찾기 특별조치법 조상땅~

- 2020.11.06 :: 회복등기 조상땅찾기, 무효등기 소송의 권원 여부~

- 2020.11.04 :: 조상땅 찾기 명의신탁자 종중, 수탁자인 사정명의인에게 소유권 주장

- 2020.11.02 :: 조상땅찾기 일반 공중을 위한 용도, 독점적.배타적인 사용.수익권~

- 2020.10.28 :: 조상땅찾기 지적공부 미등록 토지, 소유권확인의 이익 유무

조상땅찾기 판례 도로 사용 부당이득반환

2018다228868 부당이득금반환 (가) 파기환송

[도로 사용으로 인한 부당이득 반환을 구하는 사건]

◇도로 사용으로 인한 부당이득 반환 청구가 신의성실의 원칙에 위배되는지 여부◇

물건의 소유자가 물건에 관한 어떠한 이익을 상대방이 권원 없이 취득하고 있다고 주장하여 그 이익을 부당이득으로 반환청구하는 경우 상대방은 그러한 이익을 보유할 권원이 있음을 주장․증명하지 않는 한 소유자에게 이를 부당이득으로 반환할 의무가 있다. 이때 해당 토지의 현황이나 지목이 ‘도로’라는 이유만으로 부당이득의 성립이 부정되지 않으며, 도로로 이용되고 있는 사정을 감안하여 부당이득의 액수를 산정하면 된다(대법원 2019. 3. 14. 선고 2016다210320 판결 참조).

신의성실의 원칙은 법률관계의 당사자가 상대방의 이익을 배려하여 형평에 어긋나거나 신뢰를 저버리는 내용 또는 방법으로 권리를 행사하거나 의무를 이행해서는 안 된다는 추상적 규범을 말한다. 신의성실의 원칙에 위배된다는 이유로 권리행사를 부정하기 위해서는 상대방에게 신의를 제공하였거나 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가지는 것이 정당한 상태에 이르러야 하고 이와 같은 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 정도에 이르러야 한다. 상대방에게 신의를 창출한 바 없거나 상대방이 신의를 가지는 것이 정당한 상태에 있지 않을 뿐만 아니라 권리행사가 정의의 관념에 반하지 않는 경우에는 권리행사를 신의성실의 원칙에 반한다고 볼 수 없다(대법원 1991. 12. 10. 선고 91다3802 판결, 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결 참조).

☞ 원고들은 지목이 ‘도로’인 토지의 소유자들로서 인접 대지의 소유자인 피고가 도로를 통행하면서 법률상 원인 없이 사용료에 해당하는 이익을 얻고 원고들에게 그 지분에 해당하는 금액의 손해를 입혔다는 이유로 부당이득의 반환을 구하는 소를 제기한 사건에서, 도로 사용으로 인한 부당이득반환 청구가 신의성실의 원칙에 위반된다고 볼 수 없는데도 이와 달리 판단한 원심판결을 파기환송한 사례

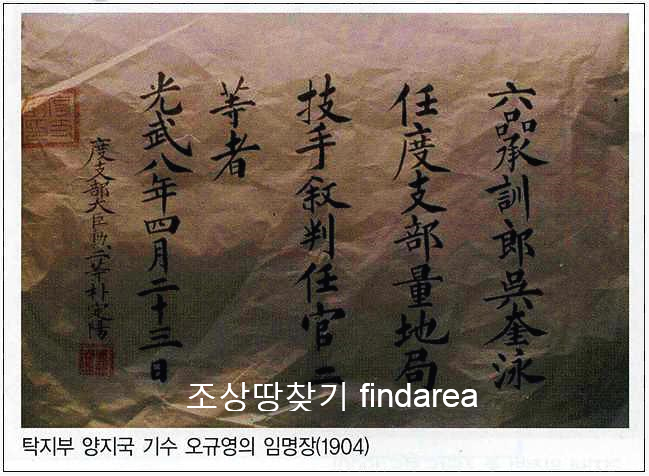

▲탁지부 양지국 기수 오규영의 임명장(1904년)▲

조상땅찾기에 오신걸 환영합니다

조상땅찾기 전문, 상담, 조상땅조회, 토지조사부.

findarea.co.kr

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2018다228868 부당이득금반환

원고, 상고인 원고 1 외 1인

소송대리인 법무법인 인터로

담당변호사 황환민

피고, 피상고인 주식회사 잘해냄

원 심 판 결 서울중앙지방법원 2018. 4. 4. 선고 2017나58870 판결

판 결 선 고 2020. 10. 29.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 서울중앙지방법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 사안 개요

원심판결 이유와 기록에 따르면 다음 사실을 알 수 있다.

가. 소외 1은 2000. 8. 25.부터 분할과 지목 변경이 되기 전인 원심판결 별지 목록 1

순번 1∼6 기재 도로(이하 ‘이 사건 도로’라 하고, 구체적 토지는 순번으로 특정한다)를

소유하고 있었다. 이 사건 도로 중 제1 도로는 원래부터 지목이 도로였고, 제2∼5 도

로는 지목이 잡종지였으나 소외 1이 2007. 12.경 도로 지정에 동의하고 남양주시장이

도로로 지정․공고한 후 2008. 5. 20. 현재와 같이 분할되어 지목이 도로로 변경되었

다.

나. 원고 1은 2008. 5. 14. 소외 1로부터 이 사건 도로의 지분을 매수하여 2008. 5.

20. 소유권이전등기를 하였다. 원고 1의 지분 중 일부는 원고 2가 2008. 8. 4. 매수하여

2008. 8. 28. 소유권이전등기를 하였고, 나머지는 소외 2와 소외 3이 2017. 3. 10. 강제

경매 절차에서 매수하여 2017. 3. 29. 소유권이전등기를 하였다.

원고 2는 2015. 1. 21. 소외 4에게 원고 2 지분 중 일부를 매도하고 2015. 1. 23. 소

유권이전등기를 하였고, 2016. 5. 25. 소외 5에게 나머지 지분 중 일부를 매도하고

2016. 6. 14. 소유권이전등기를 하였다. 제4∼6 도로의 경우 원고 2는 2016. 8. 29. 소

외 6에게 원고 2의 남은 지분 중 일부를 매도하고 같은 날 소유권이전등기를 하였다.

다. 이 사건 대지는 잡종지로서 이 사건 도로를 통해 공로에 출입할 수 있다. 원고 1

은 원고 2에게 2008. 8. 28. 이 사건 대지 중 일부 지분에 관하여 2008. 8. 4. 매매를

원인으로 하여, 2008. 10. 14. 나머지 지분에 관하여 2008. 10. 14. 공유물분할을 원인

으로 하여 소유권이전등기를 하였다. 이 사건 대지는 2009. 7. 27. 지목이 대지로 변경

되었다. 원고 2는 2009. 7. 31. 이 사건 대지에 있는 이 사건 건물에 관하여 소유권보

존등기를 하였다.

원고 2는 2010. 9. 16. 이 사건 대지와 건물에 관하여 주식회사 금평산업개발 앞으로

2010. 9. 14. 대물변제를 원인으로 한 소유권이전등기를 하였다. 피고는 2015. 8. 27.

공매절차에서 이 사건 대지와 건물을 매수하고 2015. 8. 31. 소유권이전등기를 하였다.

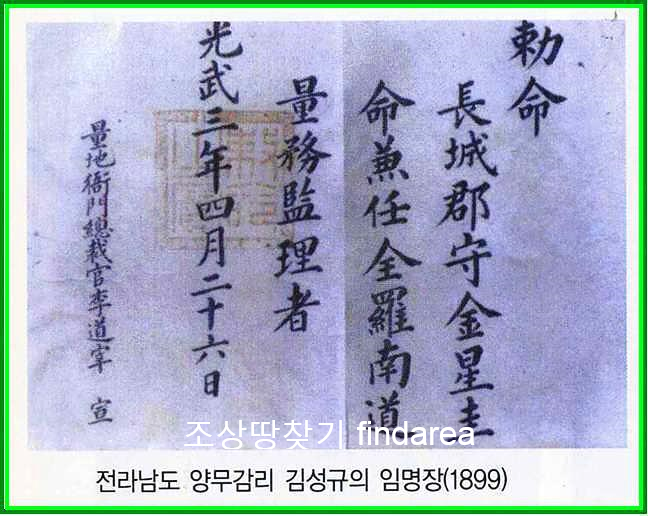

◈전라남도 양무감리 김성규의 임명장(1899년)◈

피고는 2017. 5. 26. 이 사건 도로의 소외 3 지분 중 일부를 매수하고 같은 날 소유권

이전등기를 하였다.

라. 원고들은 이 사건 도로의 지분을 보유한 기간 동안 피고가 이 사건 도로를 통행

하면서 법률상 원인 없이 사용료에 해당하는 이익을 얻고 원고들에게 그 지분에 해당

하는 금액의 손해를 입혔다는 이유로 부당이득의 반환을 구하는 이 사건 소를 제기하

였다.

2. 원심 판단

원심은 다음과 같은 이유로 원고들의 주장을 배척하였다.

이 사건 도로가 일반 공중의 교통에 제공되었다고 인정하기 어려운 점 등에 비추어

보면, 종전 소유자인 소외 1이 이 사건 도로에 대해 독점적․배타적인 사용․수익권을

포기하였다고 보기 어렵다.

그러나 다음 사정에 비추어 보면 원고들이 이 사건 대지와 건물의 소유권을 승계취

득한 피고에게 부당이득의 반환을 청구하는 것은 신의성실의 원칙에 위배된다. 원고 1

은 이 사건 도로가 도로로 지정․공고된 상태에서 지분을 매수하였고, 매수 당일 이

사건 도로의 지목이 도로로 변경되었다. 원고 2는 이 사건 대지에 관하여 건축허가를

받으면서 이 사건 도로가 도로로 지정․공고되어 있었기 때문에 건축법 제44조 제1항

본문의 요건을 충족하게 된 것으로 보인다. 원고 2가 주식회사 금평산업개발에 이 사

건 대지와 건물의 소유권을 이전한 후 원고들이 주식회사 금평산업개발로부터 이 사건

도로의 사용료를 지급받지 않은 것으로 보인다. 따라서 원고들은 이 사건 도로의 지분

을 취득한 때부터 주위 토지의 소유자나 적어도 이 사건 대지의 소유자에게 이 사건

도로를 무상으로 통행에 제공하기로 용인하였다고 보아야 한다.

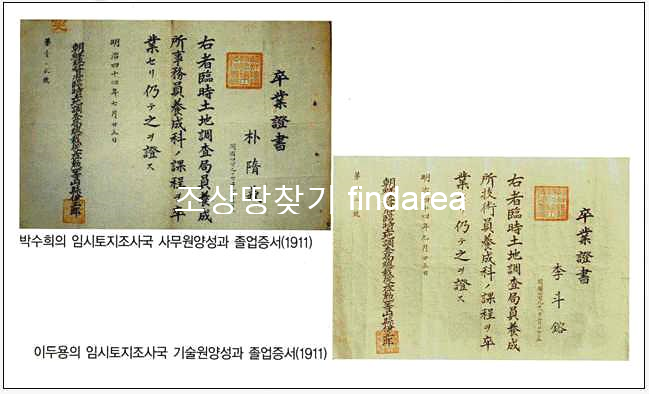

♥박수희의 임시토지조사국 사무원양성과 졸업사진.이두용의 임시토지조사국 기술원양성과 졸업증서♥

3. 대법원 판단

가. 물건의 소유자가 물건에 관한 어떠한 이익을 상대방이 권원 없이 취득하고 있다

고 주장하여 그 이익을 부당이득으로 반환청구하는 경우 상대방은 그러한 이익을 보유

할 권원이 있음을 주장․증명하지 않는 한 소유자에게 이를 부당이득으로 반환할 의무

가 있다. 이때 해당 토지의 현황이나 지목이 ‘도로’라는 이유만으로 부당이득의 성립이

부정되지 않으며, 도로로 이용되고 있는 사정을 감안하여 부당이득의 액수를 산정하면

된다(대법원 2019. 3. 14. 선고 2016다210320 판결 참조).

신의성실의 원칙은 법률관계의 당사자가 상대방의 이익을 배려하여 형평에 어긋나거

나 신뢰를 저버리는 내용 또는 방법으로 권리를 행사하거나 의무를 이행해서는 안 된

다는 추상적 규범을 말한다. 신의성실의 원칙에 위배된다는 이유로 권리행사를 부정하

기 위해서는 상대방에게 신의를 제공하였거나 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가지는

것이 정당한 상태에 이르러야 하고 이와 같은 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하는

것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 정도에 이르러야 한다. 상대방에게 신의를 창

출한 바 없거나 상대방이 신의를 가지는 것이 정당한 상태에 있지 않을 뿐만 아니라

권리행사가 정의의 관념에 반하지 않는 경우에는 권리행사를 신의성실의 원칙에 반한

다고 볼 수 없다(대법원 1991. 12. 10. 선고 91다3802 판결, 대법원 2013. 12. 18. 선고

2012다89399 전원합의체 판결 참조).

나. 위에서 본 사실관계와 기록에 따르면 다음 사정을 알 수 있다.

(1) 이 사건 도로는 남양주시 소유인 남양주시 (주소 1 생략) 토지를 통해 공로와 연

결되어 있다. 소외 1은 2000. 8. 25.부터 분할과 지목 변경이 되기 전인 이 사건 도로

를 소유하고 있다가 2008. 5. 20. 원고 1에게 지분을 이전하였고 그때 분할과 지목 변

경이 이루어졌다.

(2) 원고 1의 지분은 2008. 8. 28. 원고 2에게 일부 이전된 이래 여러 차례 일부씩

이전되었다. 원고 1의 지분은 2017. 5. 29. 무렵 원고 2, 소외 2, 소외 7, 소외 3, 소외

4, 소외 5, 소외 8, 소외 9, 소외 10, 소외 11 등에게 이전되어 있었다. 이들은 모두 매

매계약에 따라 또는 강제경매 절차에서 지분을 매수하였다.

(3) 원고 1의 지분을 이전받은 공유자들은 인접한 대지를 소유하는 등의 이유로 이

사건 도로를 통행로로 사용하기 위하여 지분을 취득한 것으로 보인다. 원고들은 피고

가 이 사건 대지와 건물의 소유권을 취득한 후인 2015. 9. 16. 피고에게 이 사건 도로

를 사용한다는 이유로 사용료를 청구하는 내용증명을 보냈다. 피고는 2017. 5. 26. 이

사건 도로의 지분을 취득하였다.

(4) 소외 1이 2007. 12.경 이 사건 도로에 관하여 도로 지정에 동의하였으나, 이는

구 건축법(2008. 3. 21. 법률 제8974호로 전부개정되기 전의 것) 제34조 제1항, 제2조

제11호 나목에 따라 남양주시 (주소 2, 3 생략) 토지에 건축을 하기 위해서였다.

(5) 소외 1이나 원고들이 이 사건 도로의 지분을 보유한 기간 동안 이 사건 도로를

무상으로 일반 공중을 위한 통행로로 제공하였다고 볼 만한 자료가 없다.

다.

◈임시토지조사국원 양성소 졸업사진(1911년)◈

이러한 사정을 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면 다음과 같은 결론이 도출된다.

원고들 또는 전 소유자인 소외 1이 이 사건 도로 지분을 취득할 당시부터 주위 토지

의 소유자나 이 사건 대지의 소유자에게 이 사건 도로를 무상으로 통행에 제공하기로

용인하였다고 보기 어렵다. 원고 2가 이 사건 대지에 건축허가를 받으면서 이 사건 도

로에 대한 도로 지정․공고로 건축법 제44조 제1항 본문의 접도의무를 충족하게 되었

다는 사정이나 원고들이 주식회사 금평산업개발로부터 이 사건 도로의 사용료를 지급

받지 않았다는 사정만으로 원고들의 부당이득 반환 청구가 신의성실의 원칙에 반한다

고 보기 어렵다.

라. 그런데도 원심은 소외 1이 이 사건 도로에 대하여 독점적․배타적인 사용․수익

권을 포기하였다고 보기 어렵다고 하면서도 원고들이 이 사건 도로를 무상으로 통행에

제공하기로 용인하였다고 단정하고 원고들의 청구가 신의성실의 원칙에 위배된다고 판

단하였다. 이러한 판단에는 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙에 반하

여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 신의성실의 원칙에 관한 법리를 오해하여 판결

에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

4. 결론

원고들의 상고는 이유 있어 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리․판단하도록 원

심법원에 환송하기로 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이동원

주 심 대법관 김재형

대법관 민유숙

'조상땅찾기 판례' 카테고리의 다른 글

| 조상땅찾기 고유의미의 종중, 종중유사단체 (0) | 2021.01.19 |

|---|---|

| 조상땅찾기 종중 유사단체, 고유 의미의 종중 (0) | 2021.01.12 |

| 조상땅찾기 친생자관계존부확인 원고적격 (0) | 2021.01.04 |

| 조상땅찾기 친생자관계존부확인 원고적격 (0) | 2020.12.10 |

| 부동산 특별조치법 조상땅찾기 참칭상속인 (0) | 2020.12.07 |

조상땅찾기 친생자관계존부확인 원고적격

대법원 2020. 6. 18. 선고 2015므8351 전원합의체 판결

[친생자관계존부확인]〈친생자관계존부확인의 소의 원고적격〉[공2020하,1346]

【판시사항】

[1] 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있는 자는 민법 제865조 제1항에서 정한 제소권자로 한정되는지 여부(적극) 및 민법 제777조에서 정한 친족이라는 사실만으로 당연히 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있는지 여부(소극)

[2] 독립유공자인 갑의 장녀인 을의 자녀인 병이 독립유공자의 유족으로 인정되자, 갑의 장남인 정의 손자인 무가 검사를 상대로 갑과 을 사이에 친생자관계가 존재하지 않는다는 확인 등을 구한 사안에서, 무가 갑과 친족관계에 있다는 사실만으로 민법 제865조 제1항에서 정한 원고적격이 인정된다고 할 수 없고, 무는 친생자관계부존재확인 판결이 확정되더라도 이에 대해 법률상 이해관계를 가진다고 할 수 없으므로, 위 확인의 소는 원고적격을 갖추지 못한 사람이 제기한 것으로 부적법하다고 한 사례

◑경상남도 밀양군 수산리 율림기지원도(1908년).경상남도 밀양군 금곡리 율림기지원도(1908년)◐

조상땅찾기에 오신걸 환영합니다

조상땅찾기 전문, 상담, 조상땅조회, 토지조사부.

findarea.co.kr

【판결요지】

[1] [다수의견] (가) 친생자관계에 관하여 민법은 임신과 출산이라는 자연적인 사실에 의하여 그 관계가 명확히 결정되는 모자관계와 달리 부자관계의 성립과 해소에 대하여는 그 관계 확정을 위한 여러 규정을 두고 있다. 아내가 혼인 중에 임신한 자녀를 남편의 자녀로 추정하는 친생추정 규정(제844조 제1항)과 이에 대한 번복방법인 친생부인의 소에 관한 규정(제846조 내지 제851조), 재혼한 여자가 해산한 경우 법원에 의한 부의 결정에 관한 규정(제845조), 혼인 외 출생자의 인지에 관한 규정(제855조 제1항, 제863조), 인지의 취소 및 인지에 대한 이의의 소에 관한 규정(제861조 및 제862조)이 이에 해당한다. 따라서 법적 친생자관계의 성립과 해소를 구하는 소송절차에서는 위 각 규정에 명시된 제소권자가 해당 규정이 정한 요건을 갖춰 소를 제기하는 것이 원칙이다.

민법 제865조 제1항은 “제845조, 제846조, 제848조, 제850조, 제851조, 제862조, 제863조의 규정에 의하여 소를 제기할 수 있는 자는 다른 사유를 원인으로 하여 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다.”라고 정한다. 이는 법적 친자관계와 가족관계등록부에 표시된 친자관계가 일치하지 않을 때 이를 바로잡기 위하여 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있도록 한 것이다.

민법 제865조 제1항이 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있는 자를 구체적으로 특정하여 직접 규정하는 대신 소송목적이 유사한 다른 소송절차에 관한 규정들을 인용하면서 각 소의 제기권자에게 원고적격을 부여하고 그 사유만을 달리하게 한 점에 비추어 보면, 민법 제865조 제1항이 정한 친생자관계존부확인의 소는 법적 친생자관계의 성립과 해소에 관한 다른 소송절차에 대하여 보충성을 가진다.

이처럼 민법 제865조 제1항의 규정 형식과 문언 및 체계, 위 각 규정들이 정한 소송절차의 특성, 친생자관계존부확인의 소의 보충성 등을 고려하면, 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있는 자는 민법 제865조 제1항에서 정한 제소권자로 한정된다고 봄이 타당하다.

♠전라남도 여수군 두남면 도근측량부(1915년)♠

① 친생자관계의 당사자인 부, 모, 자녀는 민법 제845조, 제846조, 제862조, 제863조에 의하여 소를 제기할 수 있는 자로서 다른 사유를 원인으로 하는 경우에는 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다.

② 친생자관계의 당사자인 자녀의 직계비속과 그 법정대리인은 민법 제863조에 의하여 소를 제기할 수 있는 자로서 다른 사유를 원인으로 하는 경우에는 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다.

③ 민법 제848조, 제850조, 제851조의 제소권자인 성년후견인, 유언집행자, 부 또는 처의 직계존속이나 직계비속은 위 규정들에 의하여 소를 제기할 수 있는 요건을 갖춘 경우에 한하여 원고적격이 있다. 즉, 성년후견인은 남편이나 아내가 성년후견을 받게 되었을 때(제848조), 유언집행자는 부 또는 처가 유언으로 친생자관계를 부정하는 의사를 표시한 때(제850조), 부 또는 처의 직계존속이나 직계비속은 부(부)가 자녀의 출생 전에 사망하거나 부 또는 처가 친생부인의 소의 제기기간 내에 사망한 때(제851조) 비로소 다른 사유를 원인으로 하여 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다.

④ 이해관계인은 민법 제862조에 따라 다른 사유를 원인으로 하여 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다. 여기서 이해관계인은 다른 사람들 사이의 친생자관계가 존재하거나 존재하지 않는다는 내용의 판결이 확정됨으로써 일정한 권리를 얻거나 의무를 면하는 등 법률상 이해관계가 있는 제3자를 뜻한다. 이러한 이해관계인에 해당하는지 여부는 원고의 주장 내용과 변론에 나타난 제반 사정을 토대로 상속이나 부양 등에 관한 원고의 권리나 의무, 법적 지위에 미치는 구체적인 영향이 무엇인지를 개별적으로 심리하여 판단해야 한다.

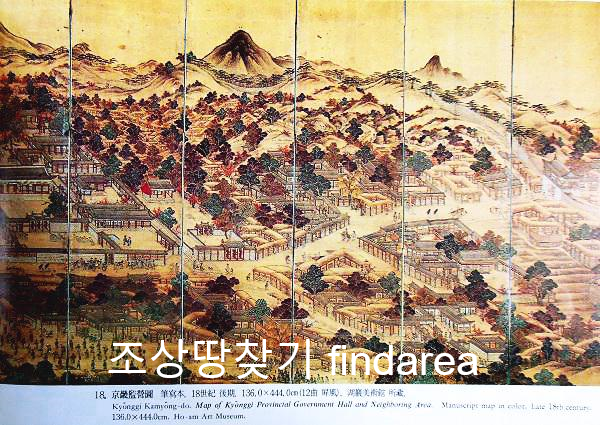

♠경기감영도 필사본 18세게 후기. 136.0*444.0(12폭 병풍) 호암미술관 소장♠

(나) 구 인사소송법(1990. 12. 31. 법률 제4300호 가사소송법 부칙 제2조로 폐지. 이하 같다) 등의 폐지와 가사소송법의 제정·시행, 호주제 폐지 등 가족제도의 변화, 신분관계 소송의 특수성, 가족관계 구성의 다양화와 그에 대한 당사자 의사의 존중, 법적 친생자관계의 성립이나 해소를 목적으로 하는 다른 소송절차와의 균형 등을 고려할 때, 민법 제777조에서 정한 친족이라는 사실만으로 당연히 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다고 한 종전 대법원 판례는 더 이상 유지될 수 없게 되었다고 보아야 한다. 상세한 이유는 다음과 같다.

① 가사소송법은 혼인무효의 소 등의 상대방에 관한 규정(제24조)만을 친생자관계존부확인의 소에 준용하고 있을 뿐 제기권자에 관한 규정(제23조)은 준용하지 않고 있다. 따라서 구 인사소송법이 폐지되고 가사소송법이 시행됨으로써 종전 대법원 판례의 법률적 근거가 사라지게 되었다.

② 가족관계를 둘러싼 법질서나 사회적 상황의 변화 등에 따라 부부관계와 더불어 가족관계의 근간을 이루는 친생자관계를 바라보는 사회일반의 인식도 함께 변화하였다. 가족제도 등에 관한 법률적, 사회적 상황의 변화에 비추어 보면, 호주제가 유지되던 때와 달리 오늘날에는 민법 제777조에서 정한 친족이라는 이유만으로 밀접한 신분적 이해관계를 가진다고 볼 법률적, 사회적 근거가 약해졌다.

③ 오늘날에는 가족관계가 혈연관계뿐만 아니라 당사자의 의사를 기초로 하여 다양하게 형성되고 있다. 따라서 혼인과 가족관계의 기초가 되는 법적 친자관계의 형성에 관한 당사자의 자유로운 의사를 존중하는 한편, 이에 관하여 제3자가 부당하게 개입하지 않도록 일정한 제한을 둘 필요가 있다.

④ 유전자검사 등으로 혈연관계의 증명이 어렵지 않게 된 현실을 고려할 때, 혈연의 진실을 위한다는 이유로 친생자관계의 존부를 다툴 수 있는 제3자의 범위를 넓게 보아 본안심리에 나아가도록 하는 것은 필연적으로 신분질서의 안정을 해치고 혼인과 가족생활에 관한 당사자의 자율적인 의사결정을 침해하는 결과를 가져올 가능성이 크다. 따라서 친생자관계의 존부를 다투는 소를 제기할 수 있는 제3자의 범위를 명문의 법률 규정 없이 해석을 통하여 함부로 확대하는 것은 바람직하지 않다.

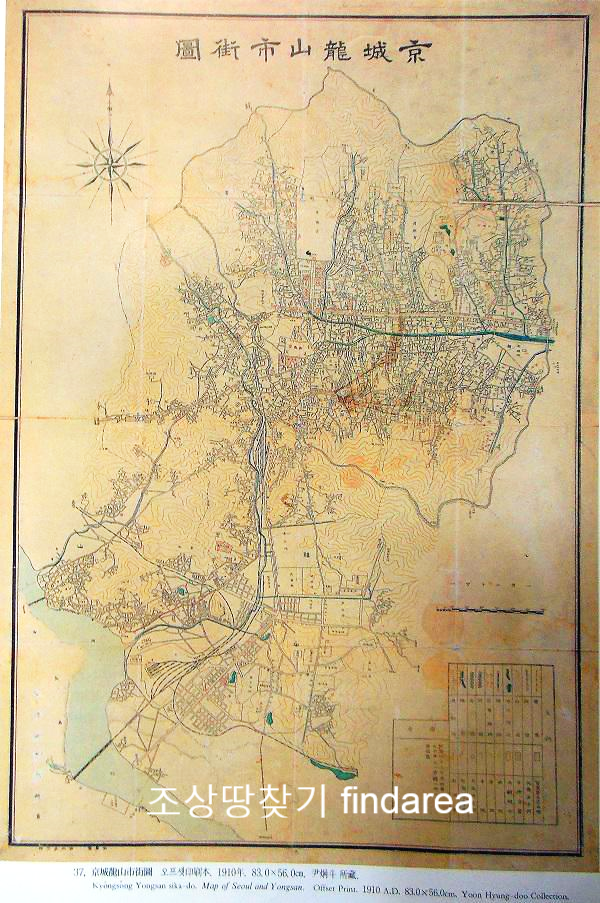

♣경성용산시가도 오프셋인쇄본. 1910년. 83.0*56.0 윤형두 소장♣

⑤ 친생자관계존부확인의 소는 이미 여러 측면에서 제소요건이 완화되어 있는데, 여기에 더하여 원고적격 범위를 민법 제777조에서 정한 친족으로 넓히는 것은 앞서 본 다른 소송절차와 비교해서도 균형이 맞지 않는다. 이는 다른 소송절차에 관한 법률 규정이 정하고 있는 요건이나 제한 등을 회피하기 위한 수단으로 친생자관계존부확인의 소가 변질될 우려가 있다는 점에서 더욱 그러하다.

⑥ 민법은 민법 제865조 제1항에서 친생자관계의 당사자 아닌 제3자가 이해관계인에 해당하는 경우에는 그 존부를 다툴 수 있게 하고 있으므로, 친족관계에 있는 제3자도 이해관계인에 해당하는 경우에는 원고적격을 가진다. 따라서 민법 제777조의 모든 친족에게 일률적으로 원고적격을 부여하지 않더라도 친생자관계의 존부에 대해 법률상 이해관계를 가지는 제3자의 권리나 재판청구권을 부당하게 제약한다고 볼 수 없다.

[대법관 안철상, 대법관 민유숙의 별개의견] 대법원 판례의 변경에 관하여는 다수의견과 견해를 같이한다. 그러나 친생자관계존부확인의 소의 제기권자 범위에 관하여는 다수의견과 견해를 달리한다.

(가) 다수의견은 ‘부 또는 처의 직계존속이나 직계비속’은 부(부)가 자녀의 출생 전에 사망하거나 부 또는 처가 친생부인의 소의 제기기간 내에 사망한 때에 비로소 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다고 한다. 그러나 친생자관계존부확인의 소는 친생부인의 소와는 소송의 구조나 법적 성질 등이 전혀 다른 소송절차이므로, 부 또는 처의 직계존속이나 직계비속이 친생자관계존부확인의 소를 제기하는 경우에까지 친생부인의 소와 마찬가지로 별도의 요건을 요구하는 것은 타당하지 않다. 친생부인의 소의 제기권자인 당사자가 사망한 경우 보충적으로 그의 직계존속이나 직계비속이 제소권자가 되는 구조는 친생자관계존부확인의 소와 부합하지 않는다. 자녀의 직계비속이 다른 제한 없이 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있도록 한다면, 부모의 직계비속도 기간 제한 없이 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다고 보는 것이 균형이 맞고 자연스러운 문언해석이다.

(나) 이해관계인의 범위를 정하는 1차적 기준은 현재 가족관계등록부에 진실한 혈연과 다른 친생자관계가 등록됨으로 인해 자신의 신분관계를 기초로 한 법적 지위에 불이익을 받는지 여부가 되어야 하고, 친생자관계존부확인 판결을 통해 잘못된 가족관계등록부의 기록을 바로잡아야 할 법률상 보호할 가치가 있는 이익이 있어야 한다. 다수의견이 제시한 기준인 ‘일정한 권리를 얻거나 의무를 면하는지 여부’는 신분관계에는 영향이 없으면서 재산적 이해관계만을 갖는 경우(가령 보험금 수익자나 상속인의 채권자 등)까지 확장될 우려가 있어 타당한 기준이라고 하기 어렵다. 이해관계인에 해당하는지 여부가 원고의 주장이나 변론에 나타난 제반 사정을 토대로 법원이 원고의 권리 등에 미치는 구체적인 영향이 무엇인지를 판단해야 확정된다고 보게 되면 가정법원의 심리와 판단의 초점이 ‘혈연관계의 존부’가 아니라 ‘권리의무나 법적 지위에 미치는 영향’으로 옮겨가는 부작용이 발생할 우려가 있다.

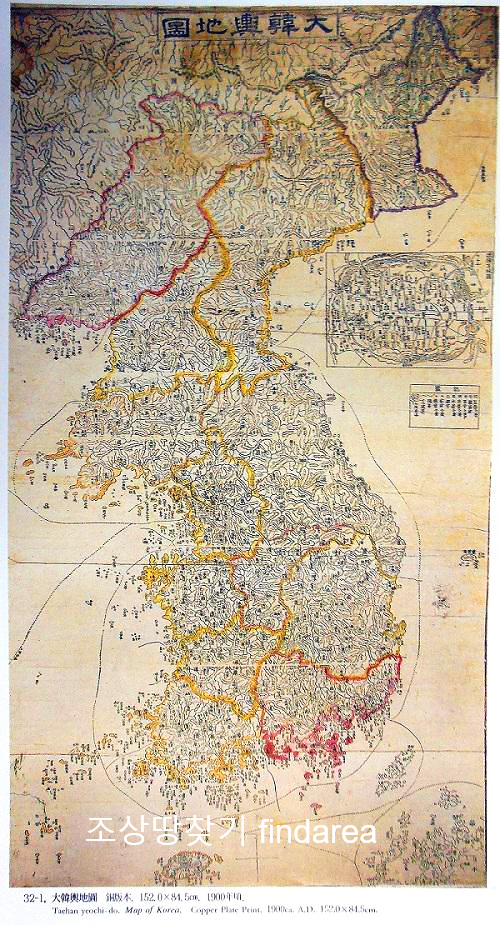

◈대한여지도 동판본. 152.0*84.5 1900년경◈

[2] [다수의견] 건국훈장 4등급 애국장 포상대상자로 결정된 갑의 장녀인 을의 자녀인 병이 행정소송을 통해 구 독립유공자예우에 관한 법률(2012. 2. 17. 법률 제11332호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 독립유공자예우법’이라 한다)에 따른 독립유공자의 유족으로 인정되자, 갑의 장남인 정의 손자인 무가 검사를 상대로 갑과 을 사이에 친생자관계가 존재하지 않는다는 확인 등을 구한 사안에서, 무가 갑의 직계비속(증손자)으로 갑과 친족관계에 있다는 사실만으로 당연히 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있는 것은 아니고, 민법 제865조 제1항, 제862조에 따라 원고적격이 인정되어야 하는데, 구 독립유공자예우법이 정한 기준에 따르면 갑의 증손자에 불과한 무는 독립유공자의 유족으로 등록될 수 없을 뿐만 아니라, 갑의 손자녀로는 병 외에도 차녀 기의 자녀가 생존한 것으로 보이므로, 무가 갑과 을 사이의 친생자관계부존재확인 판결을 받더라도 독립유공자의 유족으로 등록될 수 없으며, 따라서 갑과 을 사이에 친생자관계가 존재하지 않는다는 내용의 확인 판결이 확정되더라도 무는 이에 대해 법률상 이해관계를 가진다고 할 수 없으므로, 위 확인의 소는 원고적격을 갖추지 못한 사람이 제기한 것으로 부적법하다고 한 사례.

[대법관 안철상, 대법관 민유숙의 별개의견] 무는 갑 및 경(갑의 아내)의 증손자로서 직계비속이므로, 민법 제865조 제1항, 제851조에서 정한 친생자관계존부확인의 소의 제기권자인 ‘부 또는 처의 직계비속’에 해당한다. 또한 무가 구 독립유공자예우법에 따라 독립유공자의 유족으로 등록될 수 있는지에 관하여 직권으로 엄격하게 심리·판단할 것은 아니고, 판결 결과에 따라 독립유공자의 유족으로 등록될 수 있는지에 대해 영향을 미칠 가능성이 있음이 밝혀지기만 해도 이해관계인으로서 제소권자에 포함된다고 보아야 한다.

♥조선도 권 26 대정/정의/제주♥

【참조조문】

[1] 민법 제777조, 제844조 제1항, 제845조, 제846조, 제848조, 제850조, 제851조, 제855조 제1항, 제861조, 제862조, 제863조, 제865조 제1항, 구 인사소송법(1990. 12. 31. 법률 제4300호 가사소송법 부칙 제2조로 폐지) 제26조(현행 가사소송법 제23조 참조), 제35조(현행 가사소송법 제28조 참조), 가사소송법 제2조 제1항 제1호 (가)목, 제17조, 제21조, 제24조, 제28조, 가족관계의 등록에 관한 법률 제107조 [2] 민법 제777조, 제851조, 제862조, 제865조 제1항, 구 독립유공자예우에 관한 법률(2012. 2. 17. 법률 제11332호로 개정되기 전의 것) 제5조 제1항, 제12조 제2항,

'조상땅찾기 판례' 카테고리의 다른 글

| 조상땅찾기 종중 유사단체, 고유 의미의 종중 (0) | 2021.01.12 |

|---|---|

| 도로 사용 부당이득반환, 조상땅찾기 판례 (0) | 2021.01.06 |

| 조상땅찾기 친생자관계존부확인 원고적격 (0) | 2020.12.10 |

| 부동산 특별조치법 조상땅찾기 참칭상속인 (0) | 2020.12.07 |

| 도로부지보상 조상땅찾기 사용.수익권 포기 (0) | 2020.11.30 |

조상땅찾기 친생자관계존부확인 원고적격

대법원 2020. 6. 18. 선고 2015므8351 전원합의체 판결

[친생자관계존부확인]〈친생자관계존부확인의 소의 원고적격〉[공2020하,1346]

【판시사항】

[1] 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있는 자는 민법 제865조 제1항에서 정한 제소권자로 한정되는지 여부(적극) 및 민법 제777조에서 정한 친족이라는 사실만으로 당연히 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있는지 여부(소극)

[2] 독립유공자인 갑의 장녀인 을의 자녀인 병이 독립유공자의 유족으로 인정되자, 갑의 장남인 정의 손자인 무가 검사를 상대로 갑과 을 사이에 친생자관계가 존재하지 않는다는 확인 등을 구한 사안에서, 무가 갑과 친족관계에 있다는 사실만으로 민법 제865조 제1항에서 정한 원고적격이 인정된다고 할 수 없고, 무는 친생자관계부존재확인 판결이 확정되더라도 이에 대해 법률상 이해관계를 가진다고 할 수 없으므로, 위 확인의 소는 원고적격을 갖추지 못한 사람이 제기한 것으로 부적법하다고 한 사례

◑경상남도 밀양군 수산리 율림기지원도(1908년).경상남도 밀양군 금곡리 율림기지원도(1908년)◐

조상땅찾기에 오신걸 환영합니다

조상땅찾기 전문, 상담, 조상땅조회, 토지조사부.

findarea.co.kr

【판결요지】

[1] [다수의견] (가) 친생자관계에 관하여 민법은 임신과 출산이라는 자연적인 사실에 의하여 그 관계가 명확히 결정되는 모자관계와 달리 부자관계의 성립과 해소에 대하여는 그 관계 확정을 위한 여러 규정을 두고 있다. 아내가 혼인 중에 임신한 자녀를 남편의 자녀로 추정하는 친생추정 규정(제844조 제1항)과 이에 대한 번복방법인 친생부인의 소에 관한 규정(제846조 내지 제851조), 재혼한 여자가 해산한 경우 법원에 의한 부의 결정에 관한 규정(제845조), 혼인 외 출생자의 인지에 관한 규정(제855조 제1항, 제863조), 인지의 취소 및 인지에 대한 이의의 소에 관한 규정(제861조 및 제862조)이 이에 해당한다. 따라서 법적 친생자관계의 성립과 해소를 구하는 소송절차에서는 위 각 규정에 명시된 제소권자가 해당 규정이 정한 요건을 갖춰 소를 제기하는 것이 원칙이다.

민법 제865조 제1항은 “제845조, 제846조, 제848조, 제850조, 제851조, 제862조, 제863조의 규정에 의하여 소를 제기할 수 있는 자는 다른 사유를 원인으로 하여 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다.”라고 정한다. 이는 법적 친자관계와 가족관계등록부에 표시된 친자관계가 일치하지 않을 때 이를 바로잡기 위하여 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있도록 한 것이다.

민법 제865조 제1항이 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있는 자를 구체적으로 특정하여 직접 규정하는 대신 소송목적이 유사한 다른 소송절차에 관한 규정들을 인용하면서 각 소의 제기권자에게 원고적격을 부여하고 그 사유만을 달리하게 한 점에 비추어 보면, 민법 제865조 제1항이 정한 친생자관계존부확인의 소는 법적 친생자관계의 성립과 해소에 관한 다른 소송절차에 대하여 보충성을 가진다.

이처럼 민법 제865조 제1항의 규정 형식과 문언 및 체계, 위 각 규정들이 정한 소송절차의 특성, 친생자관계존부확인의 소의 보충성 등을 고려하면, 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있는 자는 민법 제865조 제1항에서 정한 제소권자로 한정된다고 봄이 타당하다.

♠전라남도 여수군 두남면 도근측량부(1915년)♠

① 친생자관계의 당사자인 부, 모, 자녀는 민법 제845조, 제846조, 제862조, 제863조에 의하여 소를 제기할 수 있는 자로서 다른 사유를 원인으로 하는 경우에는 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다.

② 친생자관계의 당사자인 자녀의 직계비속과 그 법정대리인은 민법 제863조에 의하여 소를 제기할 수 있는 자로서 다른 사유를 원인으로 하는 경우에는 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다.

③ 민법 제848조, 제850조, 제851조의 제소권자인 성년후견인, 유언집행자, 부 또는 처의 직계존속이나 직계비속은 위 규정들에 의하여 소를 제기할 수 있는 요건을 갖춘 경우에 한하여 원고적격이 있다. 즉, 성년후견인은 남편이나 아내가 성년후견을 받게 되었을 때(제848조), 유언집행자는 부 또는 처가 유언으로 친생자관계를 부정하는 의사를 표시한 때(제850조), 부 또는 처의 직계존속이나 직계비속은 부(부)가 자녀의 출생 전에 사망하거나 부 또는 처가 친생부인의 소의 제기기간 내에 사망한 때(제851조) 비로소 다른 사유를 원인으로 하여 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다.

④ 이해관계인은 민법 제862조에 따라 다른 사유를 원인으로 하여 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다. 여기서 이해관계인은 다른 사람들 사이의 친생자관계가 존재하거나 존재하지 않는다는 내용의 판결이 확정됨으로써 일정한 권리를 얻거나 의무를 면하는 등 법률상 이해관계가 있는 제3자를 뜻한다. 이러한 이해관계인에 해당하는지 여부는 원고의 주장 내용과 변론에 나타난 제반 사정을 토대로 상속이나 부양 등에 관한 원고의 권리나 의무, 법적 지위에 미치는 구체적인 영향이 무엇인지를 개별적으로 심리하여 판단해야 한다.

♠경기감영도 필사본 18세게 후기. 136.0*444.0(12폭 병풍) 호암미술관 소장♠

(나) 구 인사소송법(1990. 12. 31. 법률 제4300호 가사소송법 부칙 제2조로 폐지. 이하 같다) 등의 폐지와 가사소송법의 제정·시행, 호주제 폐지 등 가족제도의 변화, 신분관계 소송의 특수성, 가족관계 구성의 다양화와 그에 대한 당사자 의사의 존중, 법적 친생자관계의 성립이나 해소를 목적으로 하는 다른 소송절차와의 균형 등을 고려할 때, 민법 제777조에서 정한 친족이라는 사실만으로 당연히 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다고 한 종전 대법원 판례는 더 이상 유지될 수 없게 되었다고 보아야 한다. 상세한 이유는 다음과 같다.

① 가사소송법은 혼인무효의 소 등의 상대방에 관한 규정(제24조)만을 친생자관계존부확인의 소에 준용하고 있을 뿐 제기권자에 관한 규정(제23조)은 준용하지 않고 있다. 따라서 구 인사소송법이 폐지되고 가사소송법이 시행됨으로써 종전 대법원 판례의 법률적 근거가 사라지게 되었다.

② 가족관계를 둘러싼 법질서나 사회적 상황의 변화 등에 따라 부부관계와 더불어 가족관계의 근간을 이루는 친생자관계를 바라보는 사회일반의 인식도 함께 변화하였다. 가족제도 등에 관한 법률적, 사회적 상황의 변화에 비추어 보면, 호주제가 유지되던 때와 달리 오늘날에는 민법 제777조에서 정한 친족이라는 이유만으로 밀접한 신분적 이해관계를 가진다고 볼 법률적, 사회적 근거가 약해졌다.

③ 오늘날에는 가족관계가 혈연관계뿐만 아니라 당사자의 의사를 기초로 하여 다양하게 형성되고 있다. 따라서 혼인과 가족관계의 기초가 되는 법적 친자관계의 형성에 관한 당사자의 자유로운 의사를 존중하는 한편, 이에 관하여 제3자가 부당하게 개입하지 않도록 일정한 제한을 둘 필요가 있다.

④ 유전자검사 등으로 혈연관계의 증명이 어렵지 않게 된 현실을 고려할 때, 혈연의 진실을 위한다는 이유로 친생자관계의 존부를 다툴 수 있는 제3자의 범위를 넓게 보아 본안심리에 나아가도록 하는 것은 필연적으로 신분질서의 안정을 해치고 혼인과 가족생활에 관한 당사자의 자율적인 의사결정을 침해하는 결과를 가져올 가능성이 크다. 따라서 친생자관계의 존부를 다투는 소를 제기할 수 있는 제3자의 범위를 명문의 법률 규정 없이 해석을 통하여 함부로 확대하는 것은 바람직하지 않다.

●경성용산시가도 오프셋인쇄본 1910년. 83.0*56.0 윤형두 소장●

⑤ 친생자관계존부확인의 소는 이미 여러 측면에서 제소요건이 완화되어 있는데, 여기에 더하여 원고적격 범위를 민법 제777조에서 정한 친족으로 넓히는 것은 앞서 본 다른 소송절차와 비교해서도 균형이 맞지 않는다. 이는 다른 소송절차에 관한 법률 규정이 정하고 있는 요건이나 제한 등을 회피하기 위한 수단으로 친생자관계존부확인의 소가 변질될 우려가 있다는 점에서 더욱 그러하다.

⑥ 민법은 민법 제865조 제1항에서 친생자관계의 당사자 아닌 제3자가 이해관계인에 해당하는 경우에는 그 존부를 다툴 수 있게 하고 있으므로, 친족관계에 있는 제3자도 이해관계인에 해당하는 경우에는 원고적격을 가진다. 따라서 민법 제777조의 모든 친족에게 일률적으로 원고적격을 부여하지 않더라도 친생자관계의 존부에 대해 법률상 이해관계를 가지는 제3자의 권리나 재판청구권을 부당하게 제약한다고 볼 수 없다.

[대법관 안철상, 대법관 민유숙의 별개의견] 대법원 판례의 변경에 관하여는 다수의견과 견해를 같이한다. 그러나 친생자관계존부확인의 소의 제기권자 범위에 관하여는 다수의견과 견해를 달리한다.

(가) 다수의견은 ‘부 또는 처의 직계존속이나 직계비속’은 부(부)가 자녀의 출생 전에 사망하거나 부 또는 처가 친생부인의 소의 제기기간 내에 사망한 때에 비로소 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다고 한다. 그러나 친생자관계존부확인의 소는 친생부인의 소와는 소송의 구조나 법적 성질 등이 전혀 다른 소송절차이므로, 부 또는 처의 직계존속이나 직계비속이 친생자관계존부확인의 소를 제기하는 경우에까지 친생부인의 소와 마찬가지로 별도의 요건을 요구하는 것은 타당하지 않다. 친생부인의 소의 제기권자인 당사자가 사망한 경우 보충적으로 그의 직계존속이나 직계비속이 제소권자가 되는 구조는 친생자관계존부확인의 소와 부합하지 않는다. 자녀의 직계비속이 다른 제한 없이 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있도록 한다면, 부모의 직계비속도 기간 제한 없이 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다고 보는 것이 균형이 맞고 자연스러운 문언해석이다.

(나) 이해관계인의 범위를 정하는 1차적 기준은 현재 가족관계등록부에 진실한 혈연과 다른 친생자관계가 등록됨으로 인해 자신의 신분관계를 기초로 한 법적 지위에 불이익을 받는지 여부가 되어야 하고, 친생자관계존부확인 판결을 통해 잘못된 가족관계등록부의 기록을 바로잡아야 할 법률상 보호할 가치가 있는 이익이 있어야 한다. 다수의견이 제시한 기준인 ‘일정한 권리를 얻거나 의무를 면하는지 여부’는 신분관계에는 영향이 없으면서 재산적 이해관계만을 갖는 경우(가령 보험금 수익자나 상속인의 채권자 등)까지 확장될 우려가 있어 타당한 기준이라고 하기 어렵다. 이해관계인에 해당하는지 여부가 원고의 주장이나 변론에 나타난 제반 사정을 토대로 법원이 원고의 권리 등에 미치는 구체적인 영향이 무엇인지를 판단해야 확정된다고 보게 되면 가정법원의 심리와 판단의 초점이 ‘혈연관계의 존부’가 아니라 ‘권리의무나 법적 지위에 미치는 영향’으로 옮겨가는 부작용이 발생할 우려가 있다.

▼대한여지도 동판본 152.0*84.5 1900년경▼

[2] [다수의견] 건국훈장 4등급 애국장 포상대상자로 결정된 갑의 장녀인 을의 자녀인 병이 행정소송을 통해 구 독립유공자예우에 관한 법률(2012. 2. 17. 법률 제11332호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 독립유공자예우법’이라 한다)에 따른 독립유공자의 유족으로 인정되자, 갑의 장남인 정의 손자인 무가 검사를 상대로 갑과 을 사이에 친생자관계가 존재하지 않는다는 확인 등을 구한 사안에서, 무가 갑의 직계비속(증손자)으로 갑과 친족관계에 있다는 사실만으로 당연히 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있는 것은 아니고, 민법 제865조 제1항, 제862조에 따라 원고적격이 인정되어야 하는데, 구 독립유공자예우법이 정한 기준에 따르면 갑의 증손자에 불과한 무는 독립유공자의 유족으로 등록될 수 없을 뿐만 아니라, 갑의 손자녀로는 병 외에도 차녀 기의 자녀가 생존한 것으로 보이므로, 무가 갑과 을 사이의 친생자관계부존재확인 판결을 받더라도 독립유공자의 유족으로 등록될 수 없으며, 따라서 갑과 을 사이에 친생자관계가 존재하지 않는다는 내용의 확인 판결이 확정되더라도 무는 이에 대해 법률상 이해관계를 가진다고 할 수 없으므로, 위 확인의 소는 원고적격을 갖추지 못한 사람이 제기한 것으로 부적법하다고 한 사례.

[대법관 안철상, 대법관 민유숙의 별개의견] 무는 갑 및 경(갑의 아내)의 증손자로서 직계비속이므로, 민법 제865조 제1항, 제851조에서 정한 친생자관계존부확인의 소의 제기권자인 ‘부 또는 처의 직계비속’에 해당한다. 또한 무가 구 독립유공자예우법에 따라 독립유공자의 유족으로 등록될 수 있는지에 관하여 직권으로 엄격하게 심리·판단할 것은 아니고, 판결 결과에 따라 독립유공자의 유족으로 등록될 수 있는지에 대해 영향을 미칠 가능성이 있음이 밝혀지기만 해도 이해관계인으로서 제소권자에 포함된다고 보아야 한다.

♥조선도 권26 대정/정의/제주♥

【참조조문】

[1] 민법 제777조, 제844조 제1항, 제845조, 제846조, 제848조, 제850조, 제851조, 제855조 제1항, 제861조, 제862조, 제863조, 제865조 제1항, 구 인사소송법(1990. 12. 31. 법률 제4300호 가사소송법 부칙 제2조로 폐지) 제26조(현행 가사소송법 제23조 참조), 제35조(현행 가사소송법 제28조 참조), 가사소송법 제2조 제1항 제1호 (가)목, 제17조, 제21조, 제24조, 제28조, 가족관계의 등록에 관한 법률 제107조 [2] 민법 제777조, 제851조, 제862조, 제865조 제1항, 구 독립유공자예우에 관한 법률(2012. 2. 17. 법률 제11332호로 개정되기 전의 것) 제5조 제1항, 제12조 제2항, 제4항 제1호

【참조판례】

[1] 대법원 1981. 10. 13. 선고 80므60 전원합의체 판결(공1981, 14450)

대법원 1983. 3. 8. 선고 81므77 판결(공1983, 657)

대법원 1991. 5. 28. 선고 90므347 판결(공1991, 1772)

대법원 1998. 10. 20. 선고 97므1585 판결(변경)

대법원 2004. 2. 12. 선고 2003므2503 판결(공2004상, 471)(변경)

【전 문】

【원고, 상고인】 원고

【피고, 피상고인】 광주지방검찰청 검사

【원심판결】 광주가법 2015. 5. 26. 선고 2015르3081 판결

【주 문】

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

【이 유】

상고이유를 판단한다.

1. 사안의 개요와 쟁점

가. 사안의 개요

소외 1(1909. 8. 10. 사망)은 2010. 8. 15. 건국훈장 4등급 애국장 포상대상자로 결정되었다. 소외 1의 장녀 소외 2(사망)의 자녀인 소외 3이 행정소송을 통해 구 독립유공자예우에 관한 법률(2012. 2. 17. 법률 제11332호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 독립유공자예우법’이라 한다)에 따른 독립유공자의 유족으로 인정되자, 소외 1의 장남 소외 4(사망)의 손자인 원고가 검사를 상대로 소외 1과 소외 2 사이에 친생자관계가 존재하지 않는다는 확인을 구하는 등의 이 사건 소를 제기하였다.

원심은 원고가 위와 같은 친생자관계부존재확인 판결을 받더라도 구 독립유공자예우법이 정한 기준에 따른 독립유공자의 유족으로 등록될 수 없고, 달리 친생자관계부존재확인을 구할 이해관계가 없다는 이유로 원고적격을 부정하고 이 사건 소를 각하하였다. 이에 대해 원고는 자신이 소외 1과 민법 제777조의 친족관계에 있으므로, 종전 대법원 판례에 따라 당연히 친생자관계존부확인의 소를 제기할 이익이 있다고 주장하면서 상고하였다.

나. 이 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 원고가 소외 1과 친족관계에 있다는 사실만으로 당연히 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있는지 여부이다. 쟁점에 관한 판단을 위해 먼저 민법 제865조에 의한 친생자관계존부확인의 소의 원고적격 범위를 살펴보고, 민법 제777조에서 정한 친족은 그와 같은 신분관계에 있다는 사실만으로 당연히 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다고 한 종전 대법원 판례를 유지할 것인지 검토하기로 한다.

▲경상남도 울산군 토지신고서(1912년).토지조사부(1912년).이동지조사부(1910년대)▲

2. 민법 제865조에 의한 친생자관계존부확인의 소의 원고적격

가. 친생자관계존부확인의 소의 제기권자

부모와 자녀 관계인 친자관계는 혈연에 기초한 친생자관계와 당사자의 의사에 기초한 양친자관계로 구분된다. 그중 친생자관계에 관하여 민법은 임신과 출산이라는 자연적인 사실에 의하여 그 관계가 명확히 결정되는 모자관계와 달리 부자관계의 성립과 해소에 대하여는 그 관계 확정을 위한 여러 규정을 두고 있다. 아내가 혼인 중에 임신한 자녀를 남편의 자녀로 추정하는 친생추정 규정(제844조 제1항)과 이에 대한 번복방법인 친생부인의 소에 관한 규정(제846조 내지 제851조), 재혼한 여자가 해산한 경우 법원에 의한 부의 결정에 관한 규정(제845조), 혼인 외 출생자의 인지에 관한 규정(제855조 제1항, 제863조), 인지의 취소 및 인지에 대한 이의의 소에 관한 규정(제861조 및 제862조)이 이에 해당한다. 따라서 법적 친생자관계의 성립과 해소를 구하는 소송절차에서는 위 각 규정에 명시된 제소권자가 해당 규정이 정한 요건을 갖춰 소를 제기하는 것이 원칙이다.

민법 제865조 제1항(이하 ‘이 사건 조항’이라 한다)은 “제845조, 제846조, 제848조, 제850조, 제851조, 제862조, 제863조의 규정에 의하여 소를 제기할 수 있는 자는 다른 사유를 원인으로 하여 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다.”라고 정한다. 이는 법적 친자관계와 가족관계등록부에 표시된 친자관계가 일치하지 않을 때 이를 바로잡기 위하여 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있도록 한 것이다.

이 사건 조항이 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있는 자를 구체적으로 특정하여 직접 규정하는 대신 소송목적이 유사한 다른 소송절차에 관한 규정들을 인용하면서 각 소의 제기권자에게 원고적격을 부여하고 그 사유만을 달리하게 한 점에 비추어 보면, 이 사건 조항이 정한 친생자관계존부확인의 소는 법적 친생자관계의 성립과 해소에 관한 다른 소송절차에 대하여 보충성을 가진다.

이처럼 이 사건 조항의 규정 형식과 문언 및 체계, 위 각 규정들이 정한 소송절차의 특성, 친생자관계존부확인의 소의 보충성 등을 고려하면, 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있는 자는 이 사건 조항에서 정한 제소권자로 한정된다고 봄이 타당하다.

나. 원고적격의 구체적 범위

(1) 친생자관계의 당사자로서 부, 모, 자녀

친생자관계의 당사자인 부, 모, 자녀는 이 사건 조항에 열거된 민법 제845조, 제846조, 제862조, 제863조에 의하여 소를 제기할 수 있는 자로서 다른 사유를 원인으로 하는 경우에는 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다.

(2) 자녀의 직계비속과 그 법정대리인

친생자관계의 당사자인 자녀의 직계비속과 그 법정대리인은 이 사건 조항에 열거된 민법 제863조에 의하여 소를 제기할 수 있는 자로서 다른 사유를 원인으로 하는 경우에는 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다.

(3) 성년후견인, 유언집행자, 부(부) 또는 처(처)의 직계존속이나 직계비속

이 사건 조항에 열거된 민법 제848조, 제850조, 제851조는 모두 친생부인의 소의 원고적격에 관한 기본규정인 민법 제846조를 전제로 하여 보충적으로 원고적격을 확대하는 규정들이다. 따라서 민법 제848조, 제850조, 제851조의 제소권자인 성년후견인, 유언집행자, 부 또는 처의 직계존속이나 직계비속은 위 규정들에 의하여 소를 제기할 수 있는 요건을 갖춘 경우에 한하여 원고적격이 있다고 봄이 옳다. 즉, 성년후견인은 남편이나 아내가 성년후견을 받게 되었을 때(제848조), 유언집행자는 부 또는 처가 유언으로 친생자관계를 부정하는 의사를 표시한 때(제850조), 부 또는 처의 직계존속이나 직계비속은 부(부)가 자녀의 출생 전에 사망하거나 부 또는 처가 친생부인의 소의 제기기간 내에 사망한 때(제851조) 비로소 다른 사유를 원인으로 하여 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다. 이들이 위와 같은 요건을 구비하지 못한 경우에는 위 각 규정에 의하여 친생자관계존부확인의 소를 제기할 원고적격이 당연히 있다고 할 수 없다.

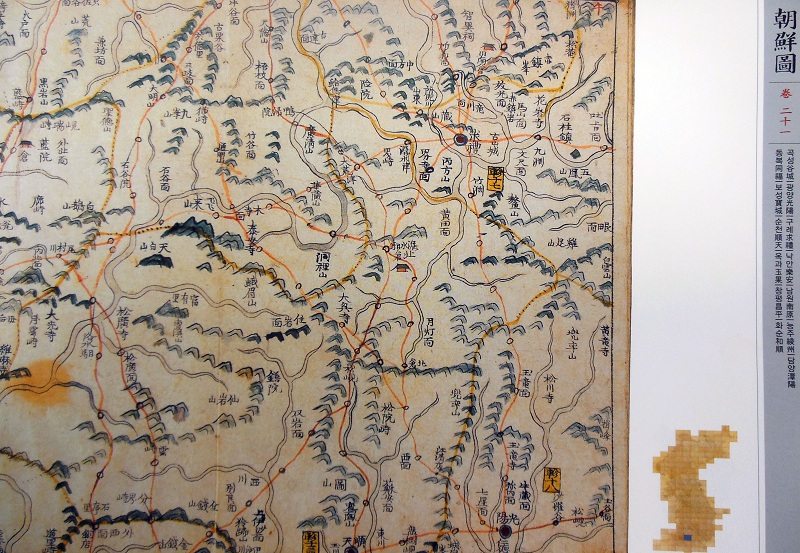

《토지조사사업성과로 작성한 지형도》

(4) 이해관계인

이해관계인은 이 사건 조항에 열거된 민법 제862조에 따라 다른 사유를 원인으로 하여 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다. 여기서 이해관계인은 다른 사람들 사이의 친생자관계가 존재하거나 존재하지 않는다는 내용의 판결이 확정됨으로써 일정한 권리를 얻거나 의무를 면하는 등 법률상 이해관계가 있는 제3자를 뜻한다. 따라서 다른 사람들 사이의 친생자관계존부가 판결로 확정됨에 따라 상속이나 부양 등에 관한 자신의 권리나 의무, 법적 지위에 구체적인 영향을 받게 되는 경우이어야 이해관계인으로서 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다.

가족관계등록부상으로는 아무런 친족관계가 나타나지 않더라도 스스로 자녀의 생부 또는 생모라고 주장하면서 친생자관계존부확인의 소를 제기한 사람은 그 판결 결과에 따라 당사자와의 친생자관계 자체에 직접적인 영향을 받게 되므로 이해관계인에 포함된다.

결국 친생자관계존부확인의 소를 제기한 원고가 앞서 (1), (2), (3)에서 본 바와 같이 당연히 원고적격이 인정되는 경우가 아니라면, 여기서 말하는 이해관계인에 해당하는 경우에만 원고적격이 있다. 이러한 이해관계인에 해당하는지 여부는 원고의 주장 내용과 변론에 나타난 제반 사정을 토대로 상속이나 부양 등에 관한 원고의 권리나 의무, 법적 지위에 미치는 구체적인 영향이 무엇인지를 개별적으로 심리하여 판단해야 한다.

3. 민법 제777조에서 정한 친족은 당연히 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있는지 여부

가. 종전 대법원 판례

대법원 1981. 10. 13. 선고 80므60 전원합의체 판결은 구 인사소송법(1961. 12. 6. 법률 제803호로 제정되어 1962. 1. 1.부터 시행되었고 1990. 12. 31. 법률 제4300호로 폐지되었다. 이하 같다) 제35조가 “당사자 및 법정대리인 또는 민법 제777조의 규정에 의한 친족은 언제든지 혼인무효의 소를 제기할 수 있다.”라고 규정한 제26조를 민법 제865조에서 정한 친생자관계존부확인의 소에 준용하고 있음을 이유로, 민법 제777조에서 정한 친족관계에 있다는 사실만으로 당연히 친생자관계존부확인의 소의 원고적격이 인정된다고 하였다.

그 후 대법원은 구 인사소송법이 적용되는 사안(대법원 1983. 3. 8. 선고 81므77 판결, 대법원 1991. 5. 28. 선고 90므347 판결 등 참조)에 대해서는 물론, 구 인사소송법이 폐지되면서 새로 제정된 가사소송법(1990. 12. 31. 법률 제4300호로 제정되어 1991. 1. 1.부터 시행되었다. 이하 같다)의 적용을 받는 사안(대법원 1998. 10. 20. 선고 97므1585 판결, 대법원 2004. 2. 12. 선고 2003므2503 판결 등 참조)에 대해서도 같은 취지로 판단하였다.

나. 판례변경의 필요성

그러나 구 인사소송법 등의 폐지와 가사소송법의 제정·시행, 호주제 폐지 등 가족제도의 변화, 신분관계 소송의 특수성, 가족관계 구성의 다양화와 그에 대한 당사자 의사의 존중, 법적 친생자관계의 성립이나 해소를 목적으로 하는 다른 소송절차와의 균형 등을 고려할 때, 민법 제777조에서 정한 친족이라는 사실만으로 당연히 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다고 한 종전 대법원 판례는 더 이상 유지될 수 없게 되었다고 보아야 한다. 상세한 이유는 다음과 같다.

(1) 일반 민사소송절차에 관한 기본법인 민사소송법에 대하여 인사(인사)에 관한 소송절차의 특례를 정하고 있던 구 인사소송법에는 민법 제777조에서 정한 친족이 당연히 친생자관계존부확인의 소를 제기할 수 있다는 명문의 규정(제35조, 제26조)이 있었다. 실제로 이는 종전 대법원 판례의 핵심적 근거가 되었다. 그러나 구 인사소송법과 구 가사심판법(1963. 7. 31. 법률 제1375호로 제정되어 1963. 10. 1.부터 시행되다가 1990. 12. 31. 법률 제4300호로 폐지되었다. 이하 같다)을 통합한 가사소송법은 구 인사소송법과 달리 친생자관계존부확인의 소의 제기권자가 누구인지에 관하여 아무런 규정을 두고 있지 않다. 가사소송법은 혼인무효의 소 등의 상대방에 관한 규정(제24조)만을 친생자관계존부확인의 소에 준용하고 있을 뿐 그 제기권자에 관한 규정(제23조)은 준용하지 않고 있다. 따라서 구 인사소송법이 폐지되고 가사소송법이 시행됨으로써 종전 대법원 판례의 법률적 근거가 사라지게 되었다.

(2) 가족관계를 둘러싼 법질서나 사회적 상황의 변화 등에 따라 부부관계와 더불어 가족관계의 근간을 이루는 친생자관계를 바라보는 사회일반의 인식도 함께 변화하였다.

민법 제정 당시는 물론 구 인사소송법 등이 폐지되고 가사소송법이 제정된 이후에도 상당한 기간 동안 우리 민법은 호주를 기준으로 가(가) 단위로 편제되는 호적부에 가족관계를 공시하는 호주제를 유지하였다. 당시에는 호주의 직계존속, 직계비속과 방계친족 및 그 배우자 등 친족관계에 있는 사람들 대부분이 호주를 중심으로 한 가(가)의 일원으로 호적부에 기재되었다. 그러나 2005년 민법 개정으로 호주제가 전면적으로 폐지되어 부부와 자녀를 중심으로 한 가족제도로 재편되었고, 2008. 1. 1.부터 가족관계의 등록에 관한 법률(2007. 5. 17. 법률 제8435호로 제정되었다, 이하 ‘가족관계등록법’이라 한다)이 시행되면서 호적부를 대신한 가족관계등록부에는 개인을 중심으로 혼인과 출생 등에 의한 가족관계의 발생 및 변동사항이 기록되고 있다. 또한 우리 사회의 가족형태는 전통적인 대가족보다는 부모와 미혼의 자녀를 구성원으로 하는 핵가족이 이미 일반화되었고, 도시화·산업화가 진전되면서 가족생활에서도 개인주의와 자유주의가 널리 퍼지게 되었다.

이처럼 가족제도 등에 관한 법률적, 사회적 상황의 변화에 비추어 보면, 호주제가 유지되던 때와 달리 오늘날에는 민법 제777조에서 정한 친족이라는 이유만으로 밀접한 신분적 이해관계를 가진다고 볼 법률적, 사회적 근거가 약해졌다.

(3) 친생자관계존부확인의 소는 진실한 혈연관계와 일치하지 않는 가족관계등록부의 기록을 바로잡기 위해 마련된 소송절차이다(가족관계등록법 제107조). 그러나 오늘날에는 가족관계가 혈연관계뿐만 아니라 당사자의 의사를 기초로 하여 다양하게 형성되고 있다. 대법원은 혼인 중 인공수정으로 출산한 자녀에 대하여도 친생추정 규정이 적용되고, 혼인 중 아내가 임신하여 출산한 자녀가 남편과 혈연관계가 없다는 점이 밝혀졌더라도 친생추정이 미치지 않는다고 볼 수 없다고 하였다(대법원 2019. 10. 23. 선고 2016므2510 전원합의체 판결 참조). 또한 대법원은 당사자가 양친자관계를 창설할 의사로 친생자로 출생신고를 한 경우 입양의 요건을 갖추었으면 입양의 효력이 인정되고(다만 2012. 2. 10. 법률 제11300호로 개정되어 2013. 7. 1.부터 시행된 민법은 미성년자 입양 요건으로 가정법원의 허가를 받도록 하였다), 이에 대한 친생자관계부존재확인청구는 허용되지 않는다고 하였다(대법원 2001. 5. 24. 선고 2000므1493 전원합의체 판결 등 참조). 이는 혈연관계 없이 형성된 친자관계에 친생추정이 미치는 경우뿐만 아니라 친생추정이 미치지 않는 경우라도 그 친자관계가 당사자의 의사에 기초하여 실질적으로 형성되었다면 이를 보호할 필요가 있기 때문이다. 따라서 혼인과 가족관계의 기초가 되는 법적 친자관계의 형성에 관한 당사자의 자유로운 의사를 존중하는 한편, 이에 관하여 제3자가 부당하게 개입하지 않도록 일정한 제한을 둘 필요가 있다.

(4) 친생자관계존부확인의 소는 가사소송법상 ‘가류 가사소송사건’에 해당한다[가사소송법 제2조 제1항 제1호 (가)목]. 그 인용판결의 효력은 제3자에게도 미치고(같은 법 제21조), 법원이 직권으로 사실조사 및 필요한 증거조사를 하여야 하며 언제든지 당사자를 신문할 수 있다(같은 법 제17조). 특히 유전자검사 등으로 혈연관계의 증명이 어렵지 않게 된 현실을 고려할 때, 혈연의 진실을 위한다는 이유로 친생자관계의 존부를 다툴 수 있는 제3자의 범위를 넓게 보아 본안심리에 나아가도록 하는 것은 필연적으로 신분질서의 안정을 해치고 혼인과 가족생활에 관한 당사자의 자율적인 의사결정을 침해하는 결과를 가져올 가능성이 크다. 따라서 친생자관계의 존부를 다투는 소를 제기할 수 있는 제3자의 범위를 명문의 법률 규정 없이 해석을 통하여 함부로 확대하는 것은 바람직하지 않다.

비록 가사소송법이 제24조 제2항 및 제28조에서 제3자가 친생자관계존부확인의 소를 제기하는 경우에 관해서 정하고 있지만, 이는 제소권자가 아니라 상대방(피고적격)에 관한 규정이므로, 이를 제소권자 범위를 확대할 근거로 삼을 수 없다.

(5) 친생자관계존부확인의 소는 법적 친생자관계의 성립 또는 해소를 목적으로 하는 다른 소송절차에 대하여 보충성이 있으므로, 다른 소송절차에 따라 그 소를 제기할 수 있는 경우에는 친생자관계존부확인의 소가 허용되지 않음이 분명하다.

한편 법적 친생자관계에 관한 다툼이 있는 경우 친생자관계존부확인의 소는 제소요건이 비교적 엄격한 다른 소송절차를 대신하여 활용되는 경우가 많고, 현재의 실무도 그런 경향을 보이고 있다. 대법원은 친생자관계존부확인의 소에 관한 법리를 양친자관계에 대해서까지 확대하여 적용하고 있다(대법원 1993. 7. 16. 선고 92므372 판결 참조). 나아가 친생자관계존부확인의 소는 친생자관계의 당사자 일방 또는 쌍방이 사망한 경우 이외에는 제소기간이 정해져 있지 않다(민법 제865조 제2항).

이처럼 친생자관계존부확인의 소는 이미 여러 측면에서 제소요건이 완화되어 있는데, 여기에 더하여 원고적격 범위를 민법 제777조에서 정한 친족으로 넓히는 것은 앞서 본 다른 소송절차와 비교해서도 균형이 맞지 않는다. 이는 다른 소송절차에 관한 법률 규정이 정하고 있는 요건이나 제한 등을 회피하기 위한 수단으로 친생자관계존부확인의 소가 변질될 우려가 있다는 점에서 더욱 그러하다.

(6) 신분관계의 기본이 되는 친생자관계는 단순히 당사자 사이의 문제로만 끝나는 것이 아니라 친족 상호 간의 상속문제 그 밖에 친권이나 부양 등 친족관계에 기초한 각종 법률관계에 영향을 미칠 수 있으므로(대법원 2004. 6. 24. 선고 2004므405 판결 등 참조), 일정한 범위의 제3자도 정당한 재판절차를 통해서 친생자관계의 존부를 다툴 수 있는 기회를 가질 수 있어야 함은 물론이다. 민법은 이 사건 조항에서 친생자관계의 당사자 아닌 제3자가 이해관계인에 해당하는 경우에는 그 존부를 다툴 수 있게 하고 있으므로, 친족관계에 있는 제3자도 이해관계인에 해당하는 경우에는 원고적격을 가진다. 따라서 민법 제777조의 모든 친족에게 일률적으로 원고적격을 부여하지 않더라도 친생자관계의 존부에 대해 법률상 이해관계를 가지는 제3자의 권리나 재판청구권을 부당하게 제약한다고 볼 수 없다.

다. 판례의 변경

이와 달리 가사소송법이 적용되는 사안에 대해 민법 제777조에서 정한 친족은 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 신분관계에 있다는 사실만으로 친생자관계존부확인의 소를 제기할 소송상 이익이 있다고 판단한 대법원 1998. 10. 20. 선고 97므1585 판결, 대법원 2004. 2. 12. 선고 2003므2503 판결을 비롯하여 그와 같은 취지의 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

이상과 같이 다수의견에 대한 보충의견을 밝혀둔다.

대법원장 김명수(재판장) 대법관 권순일 박상옥 이기택 김재형 박정화(주심) 안철상 민유숙 김선수 이동원 노정희 김상환 노태악

(출처 : 대법원 2020. 6. 18. 선고 2015므8351 전원합의체 판결 [친생자관계존부확인] > 종합법률정보 판례)

'조상땅찾기 판례' 카테고리의 다른 글

| 도로 사용 부당이득반환, 조상땅찾기 판례 (0) | 2021.01.06 |

|---|---|

| 조상땅찾기 친생자관계존부확인 원고적격 (0) | 2021.01.04 |

| 부동산 특별조치법 조상땅찾기 참칭상속인 (0) | 2020.12.07 |

| 도로부지보상 조상땅찾기 사용.수익권 포기 (0) | 2020.11.30 |

| 하천보상 조상 땅 찾기 특별조치법 조상땅~ (0) | 2020.11.16 |

부동산 특별조치법 조상땅찾기 참칭상속인

대법원 1998. 4. 10. 선고 97다54345 판결

[소유권이전등기말소등][공1998.5.15.(58),1294]

【판시사항】

[1] 진정상속인과 참칭상속인이 주장하는 피상속인이 서로 다른 사람인 경우, 상속회복청구의 소라고 할 수 있는지 여부(소극)

[2] 진정상속인이 주장하는 피상속인과는 다른 피상속인으로부터 상속받았음을 이유로 부동산소유권이전등기등에관한특별조치법에 의한 상속등기를 경료한 자에 대한 소유권이전등기말소청구가 상속회복청구의 소에 해당하지 않는다고 한 사례

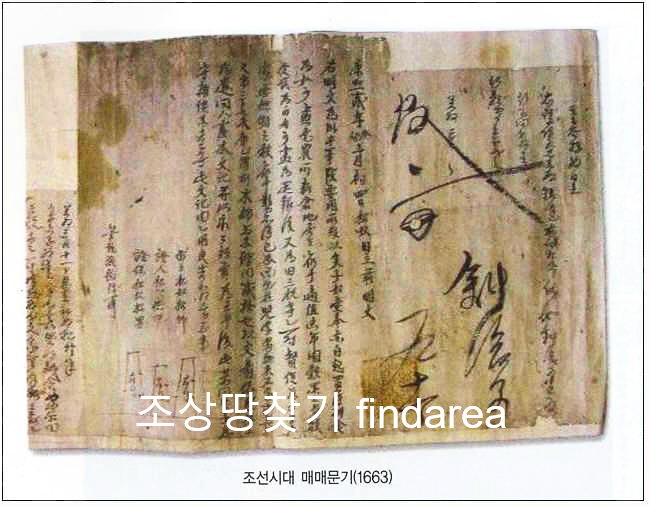

▲조선시대 매매문기(1663년)▲

조상땅찾기에 오신걸 환영합니다

조상땅찾기 전문, 상담, 조상땅조회, 토지조사부.

findarea.co.kr

【판결요지】

[1] 상속회복청구의 소는 진정상속인과 참칭상속인이 주장하는 피상속인이 동일인임을 전제로 하는 것이므로 진정상속인이 주장하는 피상속인과 참칭상속인이 주장하는 피상속인이 다른 사람인 경우에는 진정상속인의 청구원인이 상속에 의하여 소유권을 취득하였음을 전제로 한다고 하더라도 이를 상속회복청구의 소라고 할 수 없다.

[2] 참칭상속인이 진정상속인의 피상속인이 아니라 그로부터 부동산을 전매한 자로부터 부동산을 상속을 받아 현재 사실상 소유하고 있다는 것을 확인하는 내용의 확인서와 보증서에 기하여 부동산소유권이전등기등에관한특별조치법에 의한 상속등기를 경료한 경우, 비록 등기부상으로는 부동산에 관하여 참칭상속인 명의로 위 특별조치법상의 상속등기가 경료되어 있지만 이는 참칭상속인이 진정상속인의 피상속인으로부터 부동산을 상속하였다는 등기로 볼 수 없어 그 상속등기 명의자를 당해 부동산에 관한 참칭상속인이라고는 볼 수 없다는 이유로, 진정상속인이 제기한 당해 부동산에 관한 소유권이전등기말소청구는 상속회복청구의 소에 해당되지 않는다고 한 사례.

♣경기도 광주군 퇴촌면 대한제국 전답관계(1899년)♣

【참조조문】

[1] 민법 제999조[2] 민법 제999조, 부동산소유권이전등기등에관한특별조치법 제7조

【참조판례】

[1] 대법원 1994. 4. 15. 선고 94다798 판결(공1994상, 1445)

대법원 1995. 4. 14. 선고 93다5840 판결(공1995상, 1841)

대법원 1995. 7. 11. 선고 95다9945 판결(공1995하, 2758)

【전 문】

【원고,상고인】 원고 1 외 2인 (원고들 소송대리인 변호사 조주형 외 1인)

【피고,피상고인】 피고 1 외 9인

【원심판결】 대전고법 1997. 10. 28. 선고 97나3628 판결

【주문】

원심판결을 파기하고, 이 사건을 대전고등법원에 환송한다.

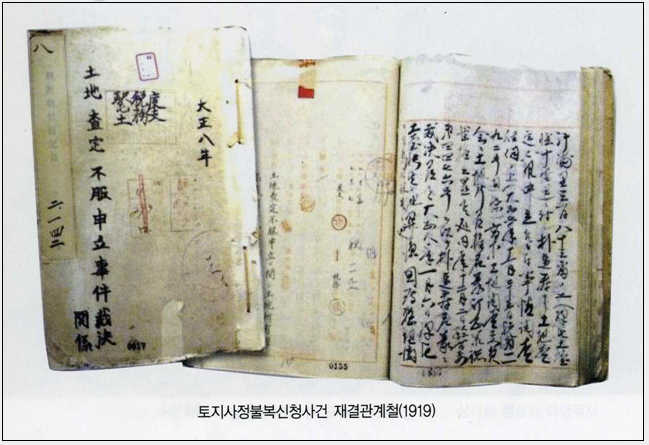

■일제시대 결수신고서(1912년)■

【이유】

원고들 소송대리인의 상고이유를 본다.

원심이 인용한 제1심판결의 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 각 부동산 중 각 3분의 1 지분(이하 이 사건 각 지분이라 한다)은 원래 망 소외 1의 소유였는데 위 소외 1이 1944. 8. 15. 사망하여 그 딸들인 원고들이 공동으로 상속한 사실, 원고들의 사촌올케인 소외 2는 자신이 1973. 11. 1. 소외 1로부터 이 사건 각 지분을 상속한 것처럼 허위의 보증서와 확인서를 발급받아 1995. 3. 24.부터 같은 해 5. 9.까지 사이에 부동산소유권이전등기등에관한특별조치법(법률 제4502호, 이하 특별조치법이라고 약칭한다)에 의하여 자신 명의로 이 사건 각 지분에 관하여 소유권이전등기를 경료한 후 이에 터잡아 순차로 피고들 명의로 각 등기가 경료된 사실을 인정한 다음 위 인정 사실에 의하면 소외 2는 이 사건 각 지분에 대한 원고들의 상속권을 침해한 참칭상속인에 해당한다고 할 것이며, 원고들은 궁극적으로 이 사건 각 지분이 상속을 원인으로 하여 원고들에게 귀속되었음을 주장하며 참칭상속인인 소외 2의 각 소유권이전등기에 터잡아 순차로 각 등기를 마친 피고들을 상대로 원고들의 이 사건 각 지분에 관한 소유권의 회복을 구하는 것이므로 청구원인 여하에 불구하고 이는 상속회복청구의 소라고 할 것이고, 신민법 시행 전에 있어서 관습법상 상속회복청구권은 상속인 또는 그 법정대리인이 상속권의 침해사실을 안 때로부터 6년 또는 상속이 개시된 때로부터 20년이 경과하면 소멸한다고 보아야 하며, 설사 상속이 개시된 이후에 상속권의 침해사실이 있었다고 하더라도 상속이 개시된 때로부터 20년이 지난 후에는 상속회복청구권은 소멸한다고 할 것이므로, 위 소외 1이 사망하여 상속이 개시된 1944. 8. 15.로부터 제척기간인 20년이 경과한 1996. 11. 12.에야 제기된 것임이 기록상 명백한 이 사건 소는 제척기간이 지난 후에 제기된 것으로서 부적법하다고 하여 이를 각하한 제1심판결을 그대로 유지하였다.

▲전라북도 옥구군 미면 두리도라 간주지적도▲

그러나 상속회복청구의 소는 진정상속인과 참칭상속인이 주장하는 그 피상속인이 동일인임을 전제로 하는 것이므로 진정상속인이 주장하는 피상속인과 참칭상속인이 주장하는 피상속인이 다른 사람인 경우에는 진정상속인의 청구원인이 상속에 의하여 소유권을 취득하였음을 전제로 한다고 하더라도 이를 상속회복청구의 소라고 할 수 없다고 할 것인바(당원 1995. 4. 14. 선고 93다5840 판결, 1995. 7. 11. 선고 95다9945 판결 등 참조), 이 사건에 있어서 원고들은 소외 2가 망 소외 1의 참칭상속인임을 이유로 이 사건 각 지분에 대한 소외 2 명의의 소유권이전등기에 터잡아 이루어진 피고들 명의의 등기의 말소를 구하는 것이 아니라 소외 2가 망 소외 1의 상속인과는 아무런 관련이 없으면서도 위 특별조치법상의 허위의 보증서와 확인서를 발급받아 소유권이전등기를 경료하였으니 그 소유권이전등기 및 이에 터잡아 이루어진 피고들 명의의 각 등기는 모두 원인무효이므로 그 말소를 구한다는 것이고, 위 특별조치법은 부동산을 사실상 양도받은 자나 상속받은 자 또는 소유자 미복구 부동산의 사실상 소유자 등으로 하여금 용이한 절차에 의하여 실제 권리관계에 부합하는 등기를 할 수 있도록 하기 위하여 이들이 동법 제10조 소정의 대장보관청의 확인서를 발급받아 등기신청을 하는 경우에는 위 확인서를 부동산등기법 제40조 제1항 제2호의 등기원인을 증명하는 서면에 갈음하는 것으로 하여 중간 과정의 등기절차를 거치지 아니하고도 소유권이전등기를 하거나 소유권보존등기를 할 수 있도록 허용하는 특별절차에 관하여 규정하고 있는데, 이 사건 부동산 중 원심판결 별지 목록 1. 내지 12. 부동산에 관하여 위 소외 2 명의로 경료된 소유권이전등기의 원인증서가 된 위 특별조치법상의 확인서 및 보증서(기록 372면 이하)를 보면, 이는 위 소외 2가 대장상의 소유자이자 원고들의 피상속인인 망 소외 1의 상속인임을 확인한다는 내용이 아니라 망 소외 1 이후 이 사건 부동산을 취득하였던 전매자 망 소외 3으로부터 위 소외 2가 1973. 11. 1. 위 부동산을 상속을 받아 현재 사실상 소유하고 있다는 것을 확인하는 내용의 확인서와 보증서에 불과하므로, 비록 등기부상으로는 위 각 부동산에 관하여 위 소외 2 명의로 위 특별조치법상의 상속등기가 경료되어 있지만 이는 소외 2가 망 소외 1로부터 위 각 부동산을 상속하였다는 등기로 볼 수는 없고, 따라서 위 소외 2를 위 각 부동산에 관한 참칭상속인이라고는 볼 수 없다고 할 것이므로 위 각 부동산에 관한 이 사건 소는 상속회복청구의 소에는 해당되지 않는다고 할 것이다.

♥일제시대 매도증서(소화 7년, 1932년)♥

그럼에도 불구하고 원심이 사실을 잘못 인정한 나머지 위 소외 2가 참칭상속인임을 전제로 원고들의 피고들에 대한 이 사건 소를 상속회복청구의 소라고 보아 제척기간이 경과하였다고 판단한 것은 상속회복청구의 소에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법을 저질렀다고 할 것이므로 이 점을 지적하는 취지의 논지는 이유 있다{뿐만 아니라 갑 제1호증의 14 내지 19(각 등기부등본)의 기재에 의하면, 이 사건 부동산 중 원심판결 별지 목록 13. 내지 18. 부동산에 관하여는 망 소외 4, 소외 5의 지분인 각 부동산의 3분의 2 지분에 관하여 소외 2에게 재산상속을 원인으로 한 소유권이전등기가 경료된 후 이에 기초하여 피고들 명의의 각 등기가 경료된 것을 알 수 있으므로, 원심으로서는 망 소외 4, 소외 5의 상속인들도 아닌 원고들이 위 13. 내지 18. 부동산에 대하여도 말소를 구하는 이유가 무엇인지를 따져 보아야 할 것임을 지적하여 둔다}.

그러므로 원심판결을 파기하고, 이 사건을 다시 심리·판단하도록 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 신성택(재판장) 천경송(주심) 지창권 송진훈

■조상땅찾기 조회■

(출처 : 대법원 1998. 4. 10. 선고 97다54345 판결 [소유권이전등기말소등] > 종합법률정보 판례)

'조상땅찾기 판례' 카테고리의 다른 글

| 조상땅찾기 친생자관계존부확인 원고적격 (0) | 2021.01.04 |

|---|---|

| 조상땅찾기 친생자관계존부확인 원고적격 (0) | 2020.12.10 |

| 도로부지보상 조상땅찾기 사용.수익권 포기 (0) | 2020.11.30 |

| 하천보상 조상 땅 찾기 특별조치법 조상땅~ (0) | 2020.11.16 |

| 회복등기 조상땅찾기, 무효등기 소송의 권원 여부~ (0) | 2020.11.06 |

도로부지보상 조상땅찾기 사용.수익권 포기

대법원 2019. 7. 25. 선고 2015다235049 판결

[부당이득금][미간행]

【판시사항】

[1] 토지 소유자가 그 소유의 토지를 일반 공중을 위한 용도로 제공한 경우, 토지에 대한 독점적이고 배타적인 사용·수익권을 포기한 것으로 볼 수 있는지 판단하는 기준 및 이때 토지 소유자가 토지를 점유·사용하고 있는 타인을 상대로 부당이득반환을 청구할 수 있는지 여부(원칙적 소극)

[2] 갑이 취락구조 개선사업의 일환으로 개설되는 확장도로에 편입되는 자신의 토지에 관하여 자발적으로 토지분할 및 도로로의 지목변경을 신청하여 분할된 토지가 확장도로부지로 편입된 후 현재까지 을 지방자치단체의 관리하에 도로로 공중의 통행에 제공되고 있는데, 갑이 을 지방자치단체를 상대로 분할된 토지 중 절차상의 잘못으로 지목이 도로로 변경되지 않은 토지에 대하여 해당 토지 사용에 따른 차임 상당의 부당이득반환을 구한 사안에서, 제반 사정에 비추어 갑은 인접토지의 효용가치를 증대시키기 위하여 자발적으로 토지의 분할을 신청하였고 분할된 토지를 확장도로부지로 제공함으로써 토지에 관한 독점적·배타적인 사용·수익권을 행사할 수 없게 되었는데도, 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

◀임야조사사업 지위등급 조사▶

【참조조문】

[1] 민법 제211조, 제741조 [2] 민법 제211조, 제741조

【참조판례】

[1] 대법원 2019. 1. 24. 선고 2016다264556 전원합의체 판결(공2019상, 531)

【전 문】

【원고, 피상고인】 원고 (소송대리인 법무법인 동북아 담당변호사 배태연)

【피고, 상고인】 김포시 (소송대리인 법무법인(유한) 화우 담당변호사 이홍훈 외 1인)

【원심판결】 인천지법 2015. 8. 13. 선고 2014나56478 판결

【주 문】

원심판결을 파기하고, 사건을 인천지방법원 본원 합의부에 환송한다.

◆지형도 축도작업(사진제판)◆

【이 유】

상고이유를 판단한다.

1. 토지 소유자가 그 소유의 토지를 도로, 수도시설의 매설 부지 등 일반 공중을 위한 용도로 제공한 경우에, 소유자가 토지를 소유하게 된 경위와 보유기간, 소유자가 토지를 공공의 사용에 제공한 경위와 그 규모, 토지의 제공에 따른 소유자의 이익 또는 편익의 유무, 해당 토지 부분의 위치나 형태, 인근의 다른 토지들과의 관계, 주위 환경 등 여러 사정을 종합적으로 고찰하고, 토지 소유자의 소유권 보장과 공공의 이익 사이의 비교형량을 한 결과, 소유자가 그 토지에 대한 독점적·배타적인 사용·수익권을 포기한 것으로 볼 수 있다면, 타인[사인(사인)뿐만 아니라 국가, 지방자치단체도 이에 해당할 수 있다. 이하 같다]이 그 토지를 점유·사용하고 있다 하더라도 특별한 사정이 없는 한 그로 인해 토지 소유자에게 어떤 손해가 생긴다고 볼 수 없으므로, 토지 소유자는 그 타인을 상대로 부당이득반환을 청구할 수 없다(대법원 2019. 1. 24. 선고 2016다264556 전원합의체 판결 참조).

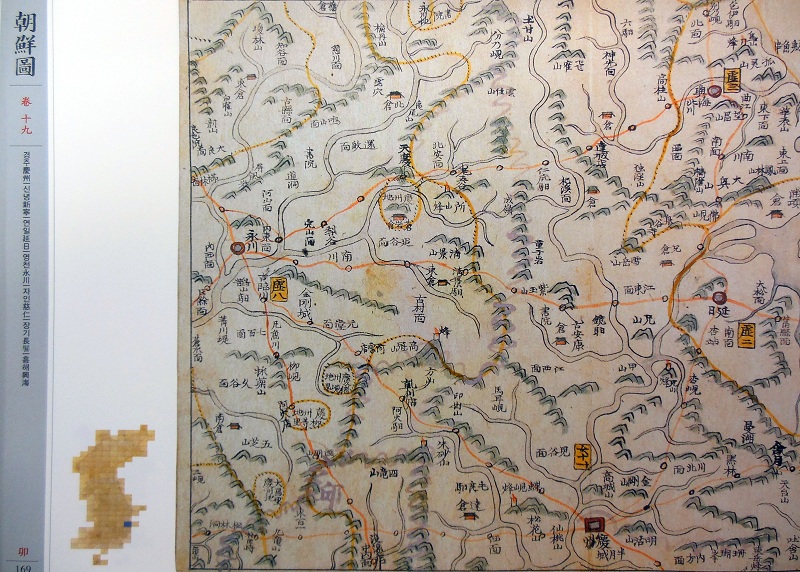

●조선도 권 19 함열/익산/음담/태인/김제/진안/금산/전주/장수/금구/임실/고산●

2. 가. 원심판결 이유와 기록에 의하면, 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

1) 1979년경부터 시행된 취락구조 개선사업의 일환으로 김포시 ○○동 내 구 도로의 주변 토지를 편입하여 그 폭을 8m로 확장하는 도로를 개설하게 되었는데, 원고를 비롯한 인근 토지 소유자들은 확장도로부지에 포함되는 토지에 관하여 자발적으로 토지분할 및 도로로의 지목변경을 신청하였다.

2) 원고는 1971. 10. 19. 김포시 ○○동 △△△ 대 2,969㎡(이하 ‘분할 전 토지’라 한다)의 소유권을 취득하였고, 1981. 2.경 ‘도로편입’을 분할사유로, ‘도로로의 지목변경’을 조건으로 분할 전 토지를 4필지(김포시 ○○동 △△△ 대 2,699㎡, 같은 동 △△△-□ 도로 10㎡, 같은 동 △△△-◇ 도로 218㎡, 같은 동 △△△-☆ 도로 42㎡)로 분할한다는 허가를 받았다. 분할 전 토지는 1981. 7. 14. 허가받은 대로 4필지로 분할등기되었으나, 그중 김포시 ○○동 △△△-◇ 대 218㎡(이하 ‘이 사건 토지’라 한다)만 절차상의 잘못으로 분할 및 확장도로부지 편입 후에도 지목이 도로로 변경되지 않고 대지로 등기되었다.

◀돌에 새긴 천문도인 천상열차분야지도(1395년)▶

3) 한편 분할 전 토지에 인접해 있던 구 도로는 폭이 약 2m이고 형상이 구불구불하였는데, 원고 소유의 분할 전 토지에서 분할된 이 사건 토지와 김포시 ○○동 △△△-□ 도로 10㎡, 같은 동 △△△-☆ 도로 42㎡가 인근 토지 소유자들의 토지들과 함께 확장도로에 편입된 이후, 위 구 도로는 폭 8m 정도의 직선 모양의 도로가 되었다.

4) 이 사건 토지의 토지등급은 1981. 9.경 ‘62’에서 1984. 7.경 ‘156’으로 급등하였고, 원고는 전산상으로 확인이 가능한 2000년부터 이 사건 토지에 관하여 재산세를 납부하지 않았다.

5) 확장도로에 편입된 이 사건 토지는 원고 소유의 김포시 ○○동 △△△-▽ 대 1,913㎡와 분할 전 토지에서 분할된 김포시 ○○동 △△△ 대 2,683㎡(이하 ‘이 사건 인접대지’라 한다)에도 인접하고 있다.

6) 원고는 1988. 3. 31. 피고에게 이 사건 인접대지에 지하 1층, 지상 3층 규모의 근린생활시설 건축허가를 신청하면서, 당시 건축법에서 요구되던 보행 및 자동차 통행이 가능한 폭 4m 이상의 도로로 이 사건 토지가 포함되어 있는 확장도로를 기재하여 건축허가를 받고, 위 건물을 신축하였다.

▼분도 6-1. 청계천 남방 일대(도판 10의 부분)▼

7) 이 사건 토지는 1981. 8.경 확장도로부지로 편입되어 그 무렵부터 현재까지 피고의 도로포장 및 유지보수 등 관리하에 도로로 공중의 통행에 제공되고 있고, 1993. 8. 26. 도시계획결정에 따라 도시계획시설인 ‘소로2류81호선’에 편입되었다.

8) 원고는 이 사건 소 제기 이전까지 피고에게 이 사건 토지가 도로로 사용되고 있는 데 이의를 제기하거나 부당이득반환을 요구한 적이 없었는데, 2014년경에야 분할 전 토지에서 분할된 토지 중 도로로 지목이 변경되지 않은 이 사건 토지에 관하여만 부당이득반환을 청구하는 이 사건 소를 제기하였다.

나. 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원고는 인접토지의 효용가치를 증대시키기 위하여 자발적으로 분할 전 토지의 분할을 신청하였고 분할된 이 사건 토지를 확장도로부지로 제공함으로써 이 사건 토지에 관한 독점적·배타적인 사용·수익권을 행사할 수 없게 되었다. 따라서 원고는 피고에게 이 사건 토지 사용에 따른 차임 상당의 부당이득반환을 청구할 수 없다.

다. 그럼에도 원심은 판시와 같은 사정만으로 원고가 이 사건 토지에 관한 독점적·배타적인 사용·수익권을 포기하였다고 보기 어렵다고 판단하였으므로, 원심판결에는 토지 소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권 행사의 제한에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유는 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 노정희(재판장) 박상옥(주심) 안철상 김상환

(출처 : 대법원 2019. 7. 25. 선고 2015다235049 판결 [부당이득금] > 종합법률정보 판례)

'조상땅찾기 판례' 카테고리의 다른 글

| 조상땅찾기 친생자관계존부확인 원고적격 (0) | 2020.12.10 |

|---|---|

| 부동산 특별조치법 조상땅찾기 참칭상속인 (0) | 2020.12.07 |

| 하천보상 조상 땅 찾기 특별조치법 조상땅~ (0) | 2020.11.16 |

| 회복등기 조상땅찾기, 무효등기 소송의 권원 여부~ (0) | 2020.11.06 |

| 조상땅 찾기 명의신탁자 종중, 수탁자인 사정명의인에게 소유권 주장 (0) | 2020.11.04 |

하천보상 조상 땅 찾기 특별조치법 조상땅~

대법원 2016. 8. 24. 선고 2014두46966 판결

[손실보상금][공2016하,1377]

【판시사항】

[1] 구 하천법 부칙 제2조 제1항, 하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법 제2조 제2호에 의한 손실보상청구권의 법적 성질

[2] 국가가 진정한 소유자가 아닌 자를 하천 편입 당시의 소유자로 보아 손실보상금을 지급한 경우, 민법 제470조에 따라 진정한 소유자에 대한 손실보상금 지급의무를 면하는지 여부(소극) / 국가가 하천 편입 당시의 진정한 소유자가 손실보상대상자임을 전제로 하여 손실보상금청구권이 자신에게 귀속되는 것과 같은 외관을 가진 자에게 손실보상금을 지급하였고 지급에 과실이 없는 경우, 민법 제470조에 따라 채무를 면하는지 여부(적극)

[3] 하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법 제6조 제1항에서 정한 보상액 평가기준의 해석

◀중서 정선방 니동 의정부조방원도(1908년).남서 명례방 종현 궁내차관관저원도(1908년)▶

조상땅찾기에 오신걸 환영합니다

조상땅찾기 전문, 상담, 조상땅조회, 토지조사부.

findarea.co.kr

【판결요지】

[1] 법률 제3782호 하천법 중 개정법률(이하 ‘개정 하천법’이라고 한다)은 부칙 제2조 제1항에서 개정 하천법의 시행일인 1984. 12. 31. 전에 유수지에 해당되어 하천구역으로 된 토지 및 구 하천법(1971. 1. 19. 법률 제2292호로 전부 개정된 것)의 시행으로 국유로 된 제외지 안의 토지에 대하여는 관리청이 손실을 보상하도록 규정하였고, 하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법 제2조는 ‘다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 중 하천구역편입토지 보상에 관한 특별조치법 제3조에 따른 소멸시효의 만료로 보상청구권이 소멸되어 보상을 받지 못한 때에는 특별시장·광역시장 또는 도지사가 그 손실을 보상하여야 한다’고 정하면서, 제2호에서 ‘법률 제2292호 하천법 개정법률의 시행일부터 법률 제3782호 하천법 중 개정법률의 시행일 전에 토지가 법률 제3782호 하천법 중 개정법률 제2조 제1항 제2호 (가)목에 해당되어 하천구역으로 된 경우’를 정하고 있다. 위 각 규정에 의한 손실보상청구권은 종전의 하천법 규정 자체에 의하여 하천구역으로 편입되어 국유로 되었으나 그에 대한 보상규정이 없거나 보상청구권이 시효로 소멸되어 보상을 받지 못한 토지에 대하여, 국가가 반성적 고려와 국민의 권리구제 차원에서 손실을 보상하기 위하여 규정한 것으로서, 법적 성질은 하천법이 원래부터 규정하고 있던 하천구역에의 편입에 의한 손실보상청구권과 다를 바가 없는 공법상의 권리이다.

♣조선도 권 15 인천/옹진/안산/부평/남양/김포/강화♣

[2] 구 하천법(1984. 12. 31. 법률 제3782호로 개정되기 전의 것) 제3조에 의하면, 하천구역에 편입된 토지는 국가의 소유가 되고, 국가는 토지 소유자에 대하여 손실보상의무가 있다. 헌법 제23조가 천명하고 있는 정당보상의 원칙과 손실보상청구권의 법적 성격 등에 비추어 보면, 국가가 원인무효의 소유권보존등기 또는 소유권이전등기의 등기명의인으로 기재되어 있는 자 등 진정한 소유자가 아닌 자를 하천 편입 당시의 소유자로 보아 등기명의인에게 손실보상금을 지급하였다면, 설령 그 과정에서 국가가 등기명의인을 하천 편입 당시 소유자라고 믿은 데에 과실이 없더라도, 국가가 민법 제470조에 따라 진정한 소유자에 대한 손실보상금 지급의무를 면한다고 볼 수 없다. 그러나 이와 달리 국가가 하천 편입 당시의 진정한 소유자가 토지에 대한 손실보상금청구권자임을 전제로 보상절차를 진행하였으나, 진정한 소유자 또는 진정한 소유자로부터 손실보상금청구권을 승계한 것과 같은 외관을 가진 자 등과 같이 하천 편입 당시의 진정한 소유자가 손실보상대상자임을 전제로 하여 손실보상금청구권이 자신에게 귀속되는 것과 같은 외관을 가진 자에게 손실보상금을 지급한 경우에는, 이로 인한 법률관계를 일반 민사상 채권을 사실상 행사하는 자에 대하여 변제한 경우와 달리 볼 이유가 없으므로, 국가의 손실보상금 지급에 과실이 없다면 국가는 민법 제470조에 따라 채무를 면한다.

■조선도 권 18 경주.신녕.안동.영덕.영천.영해.의성.진보.청송.청해■

[3] 하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법 제6조 제1항은 ‘보상에 대한 평가는 편입 당시의 지목 및 토지이용상황, 해당 토지에 대한 공법상의 제한, 현재의 토지이용상황 및 유사한 인근 토지의 정상가격 등을 고려하여야 한다’고 규정하고 있어서, 평가기준으로 제시된 ‘편입 당시의 지목 및 토지이용상황’과 ‘현재의 토지이용상황’이 서로 상충되는 듯한 부분이 있다. 그러나 1971. 1. 19. 법률 제2292호로 전부 개정된 구 하천법에는 그 시행으로 당연히 하천구역이 되는 토지에 관하여 아무런 보상규정을 두지 아니하였는데, 1984. 12. 31. 개정 하천법 부칙 제2조 제1항에 의하여 비로소 보상규정이 마련된 하천법의 연혁, 그리고 보상액은 보상의 대상이 되는 권리가 소멸한 때의 현황을 기준으로 산정하는 것이 보상에 관한 일반적인 법리에 부합하는 점 등에 비추어 보면, 위 조문은 원칙적으로 ‘편입 당시의 지목 및 토지이용상황’을 기준으로 평가하되, 편입 당시의 지목 및 토지이용상황을 알 수 없을 때에는 예외적으로 ‘현재의 토지이용상황’을 고려하여야 한다는 취지로 해석하는 것이 타당하다.

◈역둔토 조사에 대한 탁지부 훈령을 대구재무감독국장이 리동장 등에게 보낸 내용◈

【참조조문】

[1] 구 하천법(1999. 2. 8. 법률 제5893호로 전부 개정되기 전의 것) 부칙(1984. 12. 31.) 제2조 제1항, 하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법 제2조 제2호 [2] 헌법 제23조, 구 하천법(1984. 12. 31. 법률 제3782호로 개정되기 전의 것) 제3조, 하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법 제2조, 민법 제470조 [3] 하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법 제6조 제1항, 구 하천법(1999. 2. 8. 법률 제5893호로 전부 개정되기 전의 것) 부칙(1984. 12. 31.) 제2조 제1항

【참조판례】

[1] 대법원 2006. 5. 18. 선고 2004다6207 전원합의체 판결(공2006상, 1041)

[3] 대법원 1997. 5. 30. 선고 96다52496 판결(공1997하, 2007)

대법원 2001. 9. 25. 선고 2001다30445 판결(공2001하, 2340)

【전 문】

【원고, 피상고인】 원고 1 외 3인 (소송대리인 법무법인 온새미로 담당변호사 김성진 외 4인)

【피고, 상고인】 경기도 (소송대리인 법무법인 효원 담당변호사 최중현 외 6인)

【원심판결】 서울고법 2014. 11. 25. 선고 2014누54754 판결

【주 문】

상고를 모두 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

▶조선도 권 20 청도/자인/울산/언양/양산/밀양/경주◀

【이 유】

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 채권의 준점유자에 대한 변제 주장에 대하여

가. 법률 제3782호 하천법 중 개정법률(이하 ‘개정 하천법’이라고 한다)은 그 부칙 제2조 제1항에서 개정 하천법의 시행일인 1984. 12. 31. 전에 유수지에 해당되어 하천구역으로 된 토지 및 구 하천법(1971. 1. 19. 법률 제2292호로 전부 개정된 것)의 시행으로 국유로 된 제외지 안의 토지에 대하여는 관리청이 그 손실을 보상하도록 규정하였고, 하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법 제2조는 ‘다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 중 하천구역편입토지 보상에 관한 특별조치법 제3조에 따른 소멸시효의 만료로 보상청구권이 소멸되어 보상을 받지 못한 때에는 특별시장·광역시장 또는 도지사가 그 손실을 보상하여야 한다.’고 정하면서, 제2호에서 ‘법률 제2292호 하천법개정법률의 시행일부터 법률 제3782호 하천법중개정법률의 시행일 전에 토지가 법률 제3782호 하천법중개정법률 제2조 제1항 제2호 (가)목에 해당되어 하천구역으로 된 경우’를 정하고 있다. 위 각 규정에 의한 손실보상청구권은 종전의 하천법 규정 자체에 의하여 하천구역으로 편입되어 국유로 되었으나 그에 대한 보상규정이 없거나 보상청구권이 시효로 소멸되어 보상을 받지 못한 토지에 대하여, 국가가 반성적 고려와 국민의 권리구제 차원에서 그 손실을 보상하기 위하여 규정한 것으로서, 그 법적 성질은 하천법이 원래부터 규정하고 있던 하천구역에의 편입에 의한 손실보상청구권과 다를 바가 없는 공법상의 권리이다(대법원 2006. 5. 18. 선고 2004다6207 전원합의체 판결 참조).

《어람성책(1754년)》

구 하천법(1984. 12. 31. 법률 제3782호로 개정되기 전의 것) 제3조에 의하면, 하천구역에 편입된 토지는 국가의 소유가 되고, 국가는 그 토지 소유자에 대하여 손실보상의무가 있다. 헌법 제23조가 천명하고 있는 정당보상의 원칙과 앞서 본 손실보상청구권의 법적 성격 등에 비추어 보면, 국가가 원인무효의 소유권보존등기 또는 소유권이전등기의 등기명의인으로 기재되어 있는 자 등 진정한 소유자가 아닌 자를 하천 편입 당시의 소유자로 보아 그 등기명의인에게 손실보상금을 지급하였다면, 설령 그 과정에서 국가가 그 등기명의인을 하천 편입 당시 소유자라고 믿은 데에 과실이 없다고 하더라도, 국가가 민법 제470조에 따라 진정한 소유자에 대한 손실보상금 지급의무를 면한다고 볼 수 없다. 그러나 이와 달리 국가가 하천 편입 당시의 진정한 소유자가 당해 토지에 대한 손실보상금청구권자임을 전제로 보상절차를 진행하였으나, 진정한 소유자 또는 진정한 소유자로부터 손실보상금청구권을 승계한 것과 같은 외관을 가진 자 등과 같이 하천 편입 당시의 진정한 소유자가 손실보상대상자임을 전제로 하여 그 손실보상금청구권이 자신에게 귀속되는 것과 같은 외관을 가진 자에게 손실보상금을 지급한 경우에는, 이로 인한 법률관계를 일반 민사상 채권을 사실상 행사하는 자에 대하여 변제한 경우와 달리 볼 이유가 없으므로, 국가의 그와 같은 손실보상금 지급에 과실이 없다면 국가는 민법 제470조에 따라 그 채무를 면한다고 볼 수 있다.

◆탁지부 양지국 기수 오규영의 임명장(1904년)◆

나. 원심은 증거에 의하여, 이 사건 각 토지가 1983년 이전에 유수지에 해당하게 되어 법률 제2292호 하천법 개정 법률에 따라 하천구역으로 편입되어 국유로 된 사실, 하천구역 편입 당시 이 사건 각 토지에 대하여는 소외 1 명의의 소유권보존등기가 마쳐져 있었고, 그 후 위 소유권보존등기에 기초하여 소유권이전등기가 마쳐진 사실, 피고는 등기부에 기재된 소유권이전등기의 명의인을 보상대상자로 보고 1989. 5. 9.경 이 사건 2, 3 토지에 대하여 소외 2에게, 1990. 5. 9.경 이 사건 1, 4 토지에 대하여 소외 3에게 각 보상금을 지급하였는데, 당시 「법률 제3782호 하천법 중 개정법률 부칙 제2조의 규정에 의한 하천편입토지의 보상에 관한 규정」(2000. 3. 28. 「법률 제3782호 하천법 중 개정법률 부칙 제2조의 규정에 의한 보상청구권의 소멸시효가 만료된 하천구역편입토지보상에 관한 특별조치법 시행령 부칙 제2조로 폐지, 이하 ‘보상규정’이라고 한다)상의 절차를 준수하지 아니하고 「공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법」의 협의취득절차에 따라 보상금을 지급한 사실을 인정한 다음, 피고의 손실보상금 지급에 관하여 민법 제470조가 적용됨을 전제로 하여, 피고가 보상규정에 정해진 절차를 따르지 않고 보상금을 지급한 이상 그 보상금 지급에 관하여 선의·무과실이라고 볼 수 없다는 이유를 들어, 피고가 원인무효 등기의 명의인에게 손실보상금을 지급하였다고 하더라도 이로써 하천구역 편입 당시 이 사건 각 토지의 진정한 소유자를 승계한 원고들에 대한 손실보상금 지급의무를 면한다고 볼 수 없다는 취지로 판단하였다.

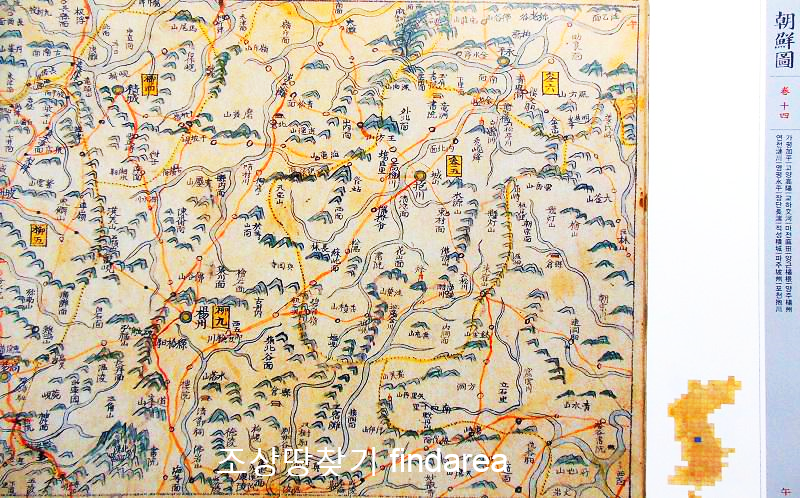

조선도 권 14 가평.고양.교하.이전.양근.양주.포천.파주.적성.장단.영평.연펀

다. 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심이 피고의 손실보상금 지급에 관하여 민법 제470조가 적용됨을 전제로 피고의 선의·무과실 여부에 대한 판단에 나아간 것은 적절하지 아니하나, 피고의 손실보상금 채권의 준점유자에 대한 변제 주장을 배척한 결론은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같이 피고의 주장에 관한 판단을 누락하고 민법 제470조의 해석·적용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 할 수 없다.

2. 보상금액에 관한 주장에 대하여

가. 하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법 제6조 제1항은 ‘보상에 대한 평가는 편입 당시의 지목 및 토지이용상황, 해당 토지에 대한 공법상의 제한, 현재의 토지이용상황 및 유사한 인근 토지의 정상가격 등을 고려하여야 한다’고 규정하고 있어서, 평가기준으로 제시된 ‘편입 당시의 지목 및 토지이용상황’과 ‘현재의 토지이용상황’이 서로 상충되는 듯한 부분이 있다. 그러나 1971. 1. 19. 법률 제2292호로 전부 개정된 구 하천법에는 그 시행으로 당연히 하천구역이 되는 토지에 관하여 아무런 보상규정을 두지 아니하였는데, 1984. 12. 31. 개정 하천법 부칙 제2조 제1항에 의하여 비로소 보상규정이 마련된 하천법의 연혁, 그리고 보상액은 보상의 대상이 되는 권리가 소멸한 때의 현황을 기준으로 산정하는 것이 보상에 관한 일반적인 법리에 부합하는 점 등에 비추어 보면, 위 조문은 원칙적으로 ‘편입 당시의 지목 및 토지이용상황’을 기준으로 평가하되, 편입 당시의 지목 및 토지이용상황을 알 수 없을 때에는 예외적으로 ‘현재의 토지이용상황’을 고려하여야 한다는 취지로 해석함이 상당하다(대법원 1997. 5. 30. 선고 96다52496 판결 등 참조).

나. 원심은 증거를 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 이 사건 각 토지의 하천구역 편입 당시의 토지이용상황을 알 수 없으므로 현재의 토지이용상황을 고려하여 산정된 감정가액이 피고가 원고에게 지급하여야 할 보상금이라고 판단하였다.

앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 오인하거나, 보상금액의 평가 방법에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

♥경자년 양전법 중 양전가(1900년)♥

3. 결론

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박병대(재판장) 박보영 김신(주심) 권순일

(출처 : 대법원 2016. 8. 24. 선고 2014두46966 판결 [손실보상금] > 종합법률정보 판례)

'조상땅찾기 판례' 카테고리의 다른 글

| 부동산 특별조치법 조상땅찾기 참칭상속인 (0) | 2020.12.07 |

|---|---|

| 도로부지보상 조상땅찾기 사용.수익권 포기 (0) | 2020.11.30 |

| 회복등기 조상땅찾기, 무효등기 소송의 권원 여부~ (0) | 2020.11.06 |

| 조상땅 찾기 명의신탁자 종중, 수탁자인 사정명의인에게 소유권 주장 (0) | 2020.11.04 |

| 조상땅찾기 일반 공중을 위한 용도, 독점적.배타적인 사용.수익권~ (0) | 2020.11.02 |

회복등기 조상땅찾기, 무효등기 소송의 권원 여부

대법원 2019. 7. 10. 선고 2015다249352 판결

[소유권이전등기절차이행][공2019하,1525]

【판시사항】

[1] 소유권이전등기의 말소를 구하는 자에게 말소를 청구할 수 있는 권원이 인정되지 않는 경우, 해당 소유권이전등기가 무효의 등기라도 그 청구를 인용할 수 없는지 여부(적극) 및 종전 등기명의인으로부터 매매 등의 방법으로 부동산에 대한 권리가 순차적으로 이전되어 최종적으로 소유권이전등기를 마친 제3자가 시효취득을 원인으로 부동산에 대한 소유권을 취득함에 따라 당초 부동산의 소유자였던 사람이 소유권을 상실한 경우, 당초 소유자였던 사람이 종전 등기명의인에 대하여 소유권에 기한 등기말소청구를 할 수 있는지 여부(소극)

[2] 갑 등이 사정받은 토지의 등기제증 사본에 갑이 위 토지에 관하여 상속을 원인으로 하는 소유권이전등기를 마친 후, 을 합명회사가 매매를 원인으로 하는 소유권이전등기를 마친 것으로 기재되어 있는데, 위 토지가 분할되고 분할된 토지에 관하여 병 지방자치단체 명의의 멸실회복 소유권이전등기가 마쳐진 후, 매매 등의 방법으로 순차로 권리가 이전되어 최종적으로 소유권이전등기를 마친 정 등이 점유취득시효 또는 등기부취득시효의 요건을 모두 갖추어 소유권을 각각 취득하였는데, 을 회사가 병 지방자치단체를 상대로 멸실회복등기의 말소를 구한 사안에서, 위 토지에 관하여 을 회사가 소유권을 상실한 이상 을 회사는 병 지방자치단체에 멸실회복등기의 말소를 청구할 수 있는 정당한 권원이 없는데도 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례

★전라남도 양무감리 김성규의 임명장(1899년)★

조상땅찾기에 오신걸 환영합니다

조상땅찾기 전문, 상담, 조상땅조회, 토지조사부.

findarea.co.kr

【판결요지】

[1] 원고가 피고에 대하여 피고 명의로 마쳐진 소유권이전등기의 말소를 구하려면 먼저 원고에게 말소를 청구할 수 있는 권원이 있음을 적극적으로 주장·증명하여야 하고, 만일 원고에게 그러한 권원이 있음이 인정되지 않는다면 설령 피고 명의의 소유권이전등기가 말소되어야 할 무효의 등기라고 하더라도 원고의 청구를 인용할 수는 없다. 피고로부터 매매 등의 방법으로 부동산에 대한 권리가 순차적으로 이전되어 최종적으로 소유권이전등기를 마친 제3자가 시효취득을 원인으로 부동산에 대한 소유권을 취득함에 따라 당초 부동산의 소유자인 원고가 소유권을 상실하게 되면, 비록 피고 명의의 소유권이전등기가 원인무효라고 하더라도 원고에게 피고 명의의 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 있는 권원이 없으므로, 원고는 피고에 대하여 소유권에 기한 등기말소청구를 할 수 없다.

[2] 갑 등이 사정받은 토지의 등기제증 사본에 갑이 위 토지에 관하여 상속을 원인으로 하는 소유권이전등기를 마친 후, 을 합명회사가 매매를 원인으로 하는 소유권이전등기를 마친 것으로 기재되어 있는데, 위 토지가 분할되고 분할된 토지에 관하여 병 지방자치단체 명의의 멸실회복 소유권이전등기가 마쳐진 후, 매매 등의 방법으로 순차로 권리가 이전되어 최종적으로 소유권이전등기를 마친 정 등이 점유취득시효 또는 등기부취득시효의 요건을 모두 갖추어 소유권을 각각 취득하였는데, 을 회사가 병 지방자치단체를 상대로 멸실회복등기의 말소를 구한 사안에서, 정 등이 위 토지에 관하여 시효취득을 이유로 소유권을 취득함에 따라 을 회사가 소유권을 상실한 이상 비록 병 지방자치단체 명의의 멸실회복등기가 원인무효의 등기라 하더라도 을 회사는 병 지방자치단체에 멸실회복등기의 말소를 청구할 수 있는 정당한 권원이 없는데도 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.

◆전라남도 양무위원 이기의 임명장(1899년)◆

【참조조문】

[1] 민법 제186조, 제214조, 제245조, 민사소송법 제288조 [2] 민법 제186조, 제214조, 제245조

【참조판례】

[1] 대법원 2005. 9. 28. 선고 2004다50044 판결(공2005하, 1673)

대법원 2008. 10. 9. 선고 2008다35128 판결(공2008하, 1540)

【전 문】

【원고, 피상고인】 영제합명회사 (소송대리인 법무법인(유한) 바른 외 2인)

【피고, 상고인】 경기도 (소송대리인 법무법인 광교 담당변호사 윤영선 외 1인)

【원심판결】 서울고법 2015. 10. 16. 선고 2014나2004147 판결

【주 문】

원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.

【이 유】

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 대하여

원심은 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 원고가 법인으로서의 실체가 없거나 1985. 8. 30.경 존속기간 50년이 경과하여 소멸하였다는 피고의 주장을 배척하였다.

관련 법리 및 적법하게 채택한 증거들에 비추어 보면 원심판단에 상고이유 주장과 같은 심리미진이나 채증법칙을 위반하여 사실을 오인하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

●경자년 양전법 중 양전가(1900년)●

2. 상고이유 제3점에 대하여

원심은 피고의 취득시효의 항변에 대하여, 피고 명의의 이 사건 멸실회복등기가 마쳐져 있었다는 사정만으로 피고가 이 사건 원토지를 점유하였다고 볼 수 없고, 달리 피고가 이 사건 원토지를 점유하였다고 인정할 증거가 부족하다는 이유로 피고의 취득시효 항변을 배척하였다.

관련 법리 및 적법하게 채택한 증거들에 비추어 보면 원심판단에 점유취득시효에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 상고이유 제2점에 대하여

가. 피고의 이 사건 원토지 매수 주장

원심은 그 판시와 같은 이유로 의정부읍장이 작성한 토지소유권증명서나 피고가 주장하는 귀속농지대장의 기재만으로는 피고가 원고로부터 이 사건 원토지를 매수하였음을 인정하기 어렵다고 판단하였다.

관련 법리 및 적법하게 채택한 증거들에 비추어 보면 원심판단에 공문서의 증명력에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

♣탁지부 양지국 기수 오규영의 임명장(1904년)♣

나. 원고의 소유권 상실 주장

1) 원고가 피고에 대하여 피고 명의로 마쳐진 소유권이전등기의 말소를 구하려면 먼저 원고에게 그 말소를 청구할 수 있는 권원이 있음을 적극적으로 주장·증명하여야 하고, 만일 원고에게 그러한 권원이 있음이 인정되지 않는다면 설령 피고 명의의 소유권이전등기가 말소되어야 할 무효의 등기라고 하더라도 원고의 청구를 인용할 수는 없다(대법원 2005. 9. 28. 선고 2004다50044 판결, 대법원 2008. 10. 9. 선고 2008다35128 판결 등 참조). 피고로부터 매매 등의 방법으로 부동산에 대한 권리가 순차적으로 이전되어 최종적으로 소유권이전등기를 마친 제3자가 시효취득을 원인으로 부동산에 대한 소유권을 취득함에 따라 당초 부동산의 소유자인 원고가 소유권을 상실하게 되면, 비록 피고 명의의 소유권이전등기가 원인무효라고 하더라도 원고에게 피고 명의의 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 있는 권원이 없으므로, 원고는 피고에 대하여 소유권에 기한 등기말소청구를 할 수 없다.

2) 원심판결 이유 및 기록에 의하면 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

가) 1913. 10. 1. 경기 양주군 ○○면 △△리 □□□ 전 17,499평이 소외 1 소유로 사정되고, 같은 △△리 ◇◇◇ 전 2,747평이 소외 2 소유로 사정되었다(위 ‘경기 양주군 ○○면 △△리’가 ‘경기 양주군 ☆☆☆읍 ○○면 △△리’로 변경되었다가 다시 ‘의정부시 △△동’으로 변경되었는데, 이하 △△리 및 △△동 소재 토지를 지번 및 면적만으로 표시한다).

나) 소외 1은 소외 3의 호주상속인인데, 소외 1 등이 소외 3의 유산을 공동으로 관리·수익하기 위하여 1935. 8. 30. 농업경영 등을 목적으로 하는 합명회사인 원고를 설립하였다.

다) △△리 □□□ 토지가 △△리 □□□-▽ 전 4,815평 등으로 분할되었고, △△리 ◇◇◇ 토지가 △△리 ◇◇◇-◎ 전 2,550평 등으로 분할되었다(이하 위 분할된 토지를 ‘이 사건 원토지’라고 한다).

라) 이 사건 원토지가 분할되기 이전의 위 △△리 □□□ 토지 및 위 △△리 ◇◇◇ 토지의 등기제증 사본에, 소외 1이 1933. 3. 28. 위 토지들에 관하여 상속을 원인으로 하는 소유권이전등기를 마치고, 원고가 1935. 12. 12. 위 토지들에 관하여 매매를 원인으로 하는 소유권이전등기를 마친 것으로 기재되어 있다.

마) 이 사건 원토지에 관하여 1954. 12. 6. 서울지방법원 의정부등기소(1962년경 폐소되어 현재는 의정부지방법원 의정부등기소) 접수 제4421호로, 멸실 전 등기의 접수 연월일이 ‘불명’, 등기원인 및 일자가 ‘1938. 4. 1. 매매’인 피고 명의의 멸실회복 소유권이전등기(이하 ‘이 사건 멸실회복등기’라고 한다)가 마쳐졌다.

바) 이 사건 원토지는 이후 환지, 합병 및 분할 등을 거쳐 이 사건 1 내지 6 토지(이하 ‘이 사건 각 토지’라고 한다)가 되었다.

사) 이 사건 각 토지에 관하여 피고 명의로 이 사건 멸실회복등기가 마쳐진 이후 매매 등의 방법으로 순차로 권리가 이전되어 최종적으로 제1심 및 원심 공동피고들 명의의 소유권이전등기가 마쳐졌는데, 제1심 및 원심 공동피고들은 이 사건 원심 변론종결일 이전에 점유취득시효 또는 등기부취득시효의 요건을 모두 갖추었고, 이 사건 각 토지에 대한 소유권이전등기까지 마침으로써 이 사건 각 토지의 소유권을 각각 취득하였다.

3) 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원고는 제1심 및 원심 공동피고들이 이 사건 각 토지에 관하여 시효취득을 이유로 소유권을 취득함에 따라 소유권을 상실한 이상 비록 피고 명의의 이 사건 멸실회복등기가 원인무효의 등기라 하더라도 피고에게 이 사건 멸실회복등기의 말소를 청구할 수 있는 권원이 없고, 피고와 제1심 및 원심 공동피고들은 변론과정에서 일관되게 원고가 소유권을 상실하였음을 이유로 원고의 등기말소청구가 기각되어야 한다고 주장하였으므로, 원고의 소유권에 기한 이 사건 멸실회복등기의 말소청구를 인용할 수 없다. 원심도 제1심 및 원심 공동피고들이 이 사건 각 토지에 대하여 시효취득을 이유로 소유권을 취득하여 원고가 소유권을 상실하였다고 보아 원고의 위 피고들에 대한 소유권이전등기말소청구를 배척하였고, 쌍방이 상고하지 않아 그대로 확정되었다.

그럼에도 원심은, 이와 달리 원고에게 이 사건 멸실회복등기의 말소를 청구할 수 있는 정당한 권원이 있음을 전제로 하여 원고의 이 사건 멸실회복등기의 말소청구를 인용하였다. 이러한 원심판단에는 무효 등기의 말소청구에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

◀조선도 권 14 가평/고양/교하/마전/양근/양주/연천/영평/장단/적성/파주/포천▶

4. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김선수(재판장) 권순일 이기택(주심) 박정화

(출처 : 대법원 2019. 7. 10. 선고 2015다249352 판결 [소유권이전등기절차이행] > 종합법률정보 판례)

'조상땅찾기 판례' 카테고리의 다른 글

| 도로부지보상 조상땅찾기 사용.수익권 포기 (0) | 2020.11.30 |

|---|---|

| 하천보상 조상 땅 찾기 특별조치법 조상땅~ (0) | 2020.11.16 |

| 조상땅 찾기 명의신탁자 종중, 수탁자인 사정명의인에게 소유권 주장 (0) | 2020.11.04 |

| 조상땅찾기 일반 공중을 위한 용도, 독점적.배타적인 사용.수익권~ (0) | 2020.11.02 |

| 조상땅찾기 지적공부 미등록 토지, 소유권확인의 이익 유무 (0) | 2020.10.28 |

조상땅 찾기 명의신탁자 종중, 수탁자인 사정명의인에게 소유권 주장

대법원 1997. 10. 10. 선고 95다44283 판결

[토지소유권이전등기][공1997.11.15.(46),3376]

【판시사항】

[1] 종중의 성립 요건

[2] 어느 재산이 종중재산임을 주장하는 자가 주장·입증하여야 할 내용, 방법 및 그 정도

[3] 명의신탁자인 종중이 수탁자인 토지의 사정명의인에게 토지에 대한 실질적 소유권을 주장할 수 있는지 여부(적극)

◐충청남도 오천군 천북면 지적보고(1910년)◑

조상땅찾기에 오신걸 환영합니다

조상땅찾기 전문, 상담, 조상땅조회, 토지조사부.

findarea.co.kr

【판결요지】

[1] 종중이라 함은 원래 공동 선조의 후손 중 성년 이상의 남자를 종원으로 하여 구성되는 종족의 자연발생적 집단으로서 그 선조의 사망과 동시에 그 자손에 의하여 성립하는 것이고 그 성립을 위하여 특별한 조직행위를 필요로 하는 것이 아니며, 다만 그 목적인 공동 선조의 분묘 수호, 제사 봉행, 종원 상호간의 친목을 위한 활동을 규율하기 위하여 규약을 정하는 경우가 있고, 또 대외적인 행위를 할 때에는 대표자를 정할 필요가 있는 것에 지나지 아니하며, 반드시 특정한 명칭의 사용 및 서면화된 종중규약이 있어야 하거나 종중의 대표자가 계속하여 선임되어 있는 등 조직을 갖추어야 하는 것도 아니다.

◀한지부책식 토지대장.한지부책식 임야대장▶

[2] 어느 재산이 종중재산임을 주장하는 당사자는 그 재산이 종중재산으로 설정된 경위에 관하여 주장·입증을 하여야 할 것이나 이는 반드시 명시적임을 요하지 아니하며 어느 재산이 종중재산이라는 주장·입증 속에 그 설정 경위에 관한 사실이 포함되어 있다고 볼 수 있으면 족하고 그 설정 경위의 입증은 간접 사실 등을 주장·입증함으로써 그 요건 사실을 추정할 수 있으면 족하다.

[3] 토지의 사정명의를 수탁받은 자는 대외적으로는 토지 사정의 법리상 소유권을 취득한다 하더라도 대내적으로는 명의신탁자에 대한 명의수탁자로서의 지위에 있다 할 것이어서 신탁자는 사정명의인인 수탁자에게 그 토지에 대한 실질적인 소유권을 주장할 수 있다.

♥조선도 권21 고성/김해/밀양/양산/웅천/의령/진주/진해/창원/칠원/함안♥

【참조조문】

[1] 민법 제31조[2] 민사소송법 제188조, 제261조, 민법 제31조[3] 민법 제31조, 제103조[명의신탁]

【참조판례】

[1][2] 대법원 1991. 6. 14. 선고 91다2946, 2953 판결(공1991, 1920)

대법원 1992. 12. 11. 선고 92다18146 판결(공1993상, 445)

대법원 1995. 11. 14. 선고 95다16103 판결(공1996상, 9)

[1][3] 대법원 1994. 11. 11. 선고 94다17772 판결(공1994하, 3259)

[3] 대법원 1993. 5. 25. 선고 92다47694 판결(공1993하, 1843)

【전 문】

【원고,피상고인】 제주양씨 학포공파 송석정종회 (소송대리인 변호사 양영태)

【피고,상고인】 피고 1 외 7인 (피고들 소송대리인 변호사 배만운)

【원심판결】 광주지법 1995. 9. 7. 선고 94나5690 판결

◀일제시대 매도증서(소화 18년)▶

【주문】

상고를 모두 기각한다. 상고비용은 피고들의 부담으로 한다.

【이유】

피고들 소송대리인의 상고이유(기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 이를 보충하는 범위 내에서)를 본다.

1. 제1점에 대하여

종중이라 함은 원래 공동 선조의 후손 중 성년 이상의 남자를 종원으로 하여 구성되는 종족의 자연발생적 집단으로서 그 선조의 사망과 동시에 그 자손에 의하여 성립하는 것이고 그 성립을 위하여 특별한 조직행위를 필요로 하는 것이 아니며, 다만 그 목적인 공동 선조의 분묘 수호, 제사 봉행, 종원 상호간의 친목을 위한 활동을 규율하기 위하여 규약을 정하는 경우가 있고, 또 대외적인 행위를 할 때에는 대표자를 정할 필요가 있는 것에 지나지 아니하며, 반드시 특정한 명칭의 사용 및 서면화된 종중규약이 있어야 하거나 종중의 대표자가 계속하여 선임되어 있는 등 조직을 갖추어야 하는 것도 아니다( 대법원 1991. 6. 14. 선고 91다2946, 2953 판결, 1992. 12. 11. 선고 92다18146 판결, 1994. 11. 11. 선고 94다17772 판결, 1995. 11. 14. 선고 95다16103 판결 등 참조).

따라서 원심이, 원고 종중은 제주양씨 학포공 소외 1의 증손인 소외 2의 후손 중 성년 남자를 구성원으로 하여 위 소외 2의 분묘 수호와 봉제사 및 후손 상호간의 친목 도모를 목적으로 성립되어 위 소외 2의 손자인 소외 3이 이 사건 각 토지 등을 차자인 소외 4로 하여금 관리하게 하던 당시부터 이미 실재하여 오고 있었다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같이 종중이 단체로서 조직화되거나 공동 선조의 현손이 사망하고 시향을 지내기 시작한 때에 비로소 그 실체가 형성될 수 있다고 볼 수는 없으므로, 원심판결에 종중의 성립에 관한 법리오해, 이유불비, 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 모두 이유 없다.

♠경상남도 김해군 김해면 삼계리 임야분쟁지 조서(1920년)♠

2. 제2점에 대하여

어느 재산이 종중재산임을 주장하는 당사자는 그 재산이 종중재산으로 설정된 경위에 관하여 주장·입증을 하여야 할 것이나 이는 반드시 명시적임을 요하지 아니하며 어느 재산이 종중재산이라는 주장·입증 속에 그 설정 경위에 관한 사실이 포함되어 있다고 볼 수 있으면 족하고 그 설정 경위의 입증은 간접 사실 등을 주장·입증함으로써 그 요건 사실을 추정할 수 있으면 족하다( 위 91다2946, 2953 판결, 92다18146 판결 및 95다16103 판결 각 참조).

원심은 그 채택 증거에 의하여, 이 사건 각 토지는 원래 위 소외 2(호 송석정)의 소유로서 동인이 1613년에 자신의 호를 따서 그 중 일부 필지 상에 송석정각(송석정각)을 건립하였는데 그의 장손자인 위 소외 3이 1630년경 송석정각을 중수하고 위 송석정각으로부터 약 100m 떨어진 북쪽 인근 강변에 북호암을 지은 후 1652년경 그 차자인 소외 4로 하여금 이 사건 각 토지 중 일부 지상의 위 북호암에 거주하면서 이 사건 각 토지 및 위 송석정각을 관리하게 하여 그 후 위 소외 4의 후손들이 대대로 이 사건 각 부동산을 관리하여 왔으며, 1771년경 위 송석정각이 무너지자 원고 종중은 1807년 위 송석정각을 이 사건 각 토지 중 다른 필지 상에 옮겨 중수한 사실을 인정하였는바, 원심이 취사한 증거관계와 그 밖에 기록에 의하면 이 사건 각 토지는 피고들을 포함한 원고 종중의 공동 선조인 위 소외 2의 유적지로서 원래 그 지상의 송석정각을 수호·관리하기 위한 그 주변의 일단의 토지이었던 것으로 보이는데, 위와 같은 공동 선조의 유적지를 차자의 개인 재산으로 분재하거나 위 공동 선조의 후손 중 차손들만으로 이루어진 별도의 소종중의 소유로 삼는다는 것은 오히려 이례적인 일이라고 할 수 있는 점 등에 비추어 보면, 원심의 위 사실인정은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로서 주장하는 바와 같은 채증법칙 위배, 심리미진, 이유불비 등의 위법이 없다. 논지도 모두 이유 없다.

3. 제3점에 대하여

원심이 취사한 증거들을 기록에 의하여 살펴보면, 원고 종중이 이 사건 각 토지를 종원인 망 소외 5, 소외 6 등의 명의로 신탁하여 사정을 받았다가 그 후 원심 판시와 같은 경위로 피고들의 피상속인인 망 소외 7 앞으로 각 명의신탁에 의한 등기를 경료하게 된 것이라는 원심의 사실인정 및 판단을 수긍할 수 있고, 거기에 채증법칙을 위배하거나 심리를 다하지 아니한 위법이 없다.

그리고 토지의 사정명의를 수탁받은 자는 대외적으로는 토지 사정의 법리상 소유권을 취득한다 하더라도 대내적으로는 명의신탁자에 대한 명의수탁자로서의 지위에 있다 할 것이어서 신탁자는 사정명의인인 수탁자에게 그 토지에 대한 실질적인 소유권을 주장할 수 있고( 대법원 1993. 5. 25. 선고 92다47694 판결 및 위 94다17772 판결 각 참조), 수탁자 명의의 등기가 구 부동산소유권이전등기등에관한특별조치법에 의하여 경료되어 그 등기에 추정력이 인정된다 하여 명의신탁자가 수탁자 명의의 위 등기가 명의신탁에 의한 등기임을 주장할 수 없는 것도 아니므로, 원심판결에 상고이유로서 주장하는 바와 같은 토지 사정 및 위 특별조치법에 의하여 경료된 등기의 효력에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다. 논지도 모두 이유 없다.

4. 그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자들의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

▲산청군수가 발행한 토지가옥소유권증명규칙에 의한 증명▲

대법관 송진훈(재판장) 천경송 지창권(주심) 신성택

(출처 : 대법원 1997. 10. 10. 선고 95다44283 판결 [토지소유권이전등기] > 종합법률정보 판례)

'조상땅찾기 판례' 카테고리의 다른 글

| 하천보상 조상 땅 찾기 특별조치법 조상땅~ (0) | 2020.11.16 |

|---|---|

| 회복등기 조상땅찾기, 무효등기 소송의 권원 여부~ (0) | 2020.11.06 |

| 조상땅찾기 일반 공중을 위한 용도, 독점적.배타적인 사용.수익권~ (0) | 2020.11.02 |

| 조상땅찾기 지적공부 미등록 토지, 소유권확인의 이익 유무 (0) | 2020.10.28 |

| 조상땅찾기 양자 상속, 양부의 최근자 귀속 (0) | 2020.10.27 |

조상땅찾기 일반 공중을 위한 용도, 독점적.배타적인 사용.수익권

대법원 2019. 1. 24. 선고 2016다264556 전원합의체 판결

[시설물철거및토지인도청구의소]〈토지소유자의 배타적 사용·수익권 포기에 관한 법리가 문제된 사건〉[공2019상,531]

【판시사항】

토지 소유자가 그 소유의 토지를 일반 공중을 위한 용도로 제공한 경우, 그 토지에 대한 소유자의 독점적이고 배타적인 사용·수익권의 행사가 제한되는지 판단하는 기준 및 효과 / 토지 소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사가 제한되는 경우, 위 토지를 상속받은 상속인의 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사 역시 제한되는지 여부(적극) / 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사가 제한되는 토지의 소유권을 특정승계한 자가 그 토지 부분에 대하여 독점적이고 배타적인 사용·수익권을 행사할 수 있는지 여부(원칙적 소극) 및 특정승계인의 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사를 허용할 특별한 사정이 있는지 판단하는 기준 / 토지 소유자가 사정변경을 이유로 완전한 소유권에 기한 권리를 주장할 수 있는지 여부(적극) 및 그러한 사정변경이 있는지 판단하는 기준

♣임시토지조사국원 양성소 졸업사진(1911년)♣

http://www.findarea.co.kr

조상땅찾기에 오신걸 환영합니다

조상땅찾기 전문, 상담, 조상땅조회, 토지조사부.

findarea.co.kr

【판결요지】

[다수의견] (가) 대법원 판례를 통하여 토지 소유자 스스로 그 소유의 토지를 일반 공중을 위한 용도로 제공한 경우에 그 토지에 대한 소유자의 독점적이고 배타적인 사용·수익권의 행사가 제한되는 법리가 확립되었고, 대법원은 그러한 법률관계에 관하여 판시하기 위하여 ‘사용·수익권의 포기’, ‘배타적 사용·수익권의 포기’, ‘독점적·배타적인 사용·수익권의 포기’, ‘무상으로 통행할 권한의 부여’ 등의 표현을 사용하여 왔다.

이러한 법리는 대법원이 오랜 시간에 걸쳐 발전시켜 온 것으로서, 현재에도 여전히 그 타당성을 인정할 수 있다. 다만 토지 소유자의 독점적이고 배타적인 사용·수익권 행사의 제한 여부를 판단하기 위해서는 토지 소유자의 소유권 보장과 공공의 이익 사이의 비교형량을 하여야 하고, 원소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권 행사가 제한되는 경우에도 특별한 사정이 있다면 특정승계인의 독점적·배타적인 사용·수익권 행사가 허용될 수 있다. 또한, 토지 소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권 행사가 제한되는 경우에도 일정한 요건을 갖춘 때에는 사정변경의 원칙이 적용되어 소유자가 다시 독점적·배타적인 사용·수익권을 행사할 수 있다고 보아야 한다.

(나) 토지 소유자가 그 소유의 토지를 도로, 수도시설의 매설 부지 등 일반 공중을 위한 용도로 제공한 경우에, 소유자가 토지를 소유하게 된 경위와 보유기간, 소유자가 토지를 공공의 사용에 제공한 경위와 그 규모, 토지의 제공에 따른 소유자의 이익 또는 편익의 유무, 해당 토지 부분의 위치나 형태, 인근의 다른 토지들과의 관계, 주위 환경 등 여러 사정을 종합적으로 고찰하고, 토지 소유자의 소유권 보장과 공공의 이익 사이의 비교형량을 한 결과, 소유자가 그 토지에 대한 독점적·배타적인 사용·수익권을 포기한 것으로 볼 수 있다면, 타인[사인(사인)뿐만 아니라 국가, 지방자치단체도 이에 해당할 수 있다, 이하 같다]이 그 토지를 점유·사용하고 있다 하더라도 특별한 사정이 없는 한 그로 인해 토지 소유자에게 어떤 손해가 생긴다고 볼 수 없으므로, 토지 소유자는 그 타인을 상대로 부당이득반환을 청구할 수 없고, 토지의 인도 등을 구할 수도 없다. 다만 소유권의 핵심적 권능에 속하는 사용·수익 권능의 대세적·영구적인 포기는 물권법정주의에 반하여 허용할 수 없으므로, 토지 소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사가 제한되는 것으로 보는 경우에도, 일반 공중의 무상 이용이라는 토지이용현황과 양립 또는 병존하기 어려운 토지 소유자의 독점적이고 배타적인 사용·수익만이 제한될 뿐이고, 토지 소유자는 일반 공중의 통행 등 이용을 방해하지 않는 범위 내에서는 그 토지를 처분하거나 사용·수익할 권능을 상실하지 않는다.

박수희의 임시토지조사국 사무원양성과 졸업사진(1911년).이두용의 임시토지조사국 기술원양성과 졸업사진(1911년)

(다) ① 위와 같은 법리는 토지 소유자가 그 소유의 토지를 도로 이외의 다른 용도로 제공한 경우에도 적용된다.

또한, 토지 소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사가 제한되는 것으로 해석되는 경우 특별한 사정이 없는 한 그 지하 부분에 대한 독점적이고 배타적인 사용·수익권의 행사 역시 제한되는 것으로 해석함이 타당하다.

② 상속인은 피상속인의 일신에 전속한 것이 아닌 한 상속이 개시된 때로부터 피상속인의 재산에 관한 포괄적 권리·의무를 승계하므로(민법 제1005조), 피상속인이 사망 전에 그 소유 토지를 일반 공중의 이용에 제공하여 독점적·배타적인 사용·수익권을 포기한 것으로 볼 수 있고 그 토지가 상속재산에 해당하는 경우에는, 피상속인의 사망 후 그 토지에 대한 상속인의 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사 역시 제한된다고 보아야 한다.

③ 원소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사가 제한되는 토지의 소유권을 경매, 매매, 대물변제 등에 의하여 특정승계한 자는, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 사용·수익의 제한이라는 부담이 있다는 사정을 용인하거나 적어도 그러한 사정이 있음을 알고서 그 토지의 소유권을 취득하였다고 봄이 타당하므로, 그러한 특정승계인은 그 토지 부분에 대하여 독점적이고 배타적인 사용·수익권을 행사할 수 없다.

이때 특정승계인의 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사를 허용할 특별한 사정이 있는지 여부는 특정승계인이 토지를 취득한 경위, 목적과 함께, 그 토지가 일반 공중의 이용에 제공되어 사용·수익에 제한이 있다는 사정이 이용현황과 지목 등을 통하여 외관에 어느 정도로 표시되어 있었는지, 해당 토지의 취득가액에 사용·수익권 행사의 제한으로 인한 재산적 가치 하락이 반영되어 있었는지, 원소유자가 그 토지를 일반 공중의 이용에 무상 제공한 것이 해당 토지를 이용하는 사람들과의 특별한 인적 관계 또는 그 토지 사용 등을 위한 관련 법령상의 허가·등록 등과 관계가 있었다고 한다면, 그와 같은 관련성이 특정승계인에게 어떠한 영향을 미치는지 등의 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

●경상남도 김해군 김해면 임야조사 조서(1918년)●

(라) 토지 소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권 행사의 제한은 해당 토지가 일반 공중의 이용에 제공됨으로 인한 공공의 이익을 전제로 하는 것이므로, 토지 소유자가 공공의 목적을 위해 그 토지를 제공할 당시의 객관적인 토지이용현황이 유지되는 한도 내에서만 존속한다고 보아야 한다. 따라서 토지 소유자가 그 소유 토지를 일반 공중의 이용에 제공함으로써 자신의 의사에 부합하는 토지이용상태가 형성되어 그에 대한 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사가 제한된다고 하더라도, 그 후 토지이용상태에 중대한 변화가 생기는 등으로 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사를 제한하는 기초가 된 객관적인 사정이 현저히 변경되고, 소유자가 일반 공중의 사용을 위하여 그 토지를 제공할 당시 이러한 변화를 예견할 수 없었으며, 사용·수익권 행사가 계속하여 제한된다고 보는 것이 당사자의 이해에 중대한 불균형을 초래하는 경우에는, 토지 소유자는 그와 같은 사정변경이 있은 때부터는 다시 사용·수익 권능을 포함한 완전한 소유권에 기한 권리를 주장할 수 있다고 보아야 한다. 이때 그러한 사정변경이 있는지 여부는 해당 토지의 위치와 물리적 형태, 토지 소유자가 그 토지를 일반 공중의 이용에 제공하게 된 동기와 경위, 해당 토지와 인근 다른 토지들과의 관계, 토지이용상태가 바뀐 경위와 종전 이용상태와의 동일성 여부 및 소유자의 권리행사를 허용함으로써 일반 공중의 신뢰가 침해될 가능성 등 전후 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

[대법관 조희대의 반대의견] (가) 다수의견은 기존의 독점적·배타적인 사용·수익권의 포기에 관한 법리를 유지하고 있으나, 대법원의 기존 법리에는 우리나라의 법체계상 받아들이기 어려운 문제가 있다.

① 사용·수익권의 포기를 ‘소유권을 이루는 권능의 일부포기’로 볼 경우 소유권의 본질에 어긋날 뿐만 아니라, 사실상 영구 제한물권의 설정과 마찬가지의 결과를 가져오며 공시의 원칙이나 물권법정주의와도 부합하지 않는다.

② 사용·수익권의 포기를 ‘채권적 의미의 포기 또는 사용승낙’으로 보는 것이라면, 왜 채권계약의 당사자가 아닌 제3자에게 그 효력이 미치는지 설명하기 어렵다.

③ 사용·수익권의 포기를 ‘권리 불행사의 상태’로 보는 경우에도, 소멸시효가 완성되었거나, 장기간 권리를 행사하지 않던 토지 소유자의 새삼스러운 권리행사가 신의성실의 원칙(이하 ‘신의칙’이라고만 한다) 또는 이른바 실효의 원칙에 위반되는 경우가 아닌 한, 권리가 소멸하거나 그 행사가 불가능하게 되었다고 볼 수 없다는 점에서 부당하다.

④ 사용·수익권의 포기를 ‘신의칙상 권리행사 제한’으로 보더라도, 적법하게 소유권을 취득한 자의 권리행사를 신의칙이라는 명목하에 쉽사리 배척하는 것이 되어 받아들일 수 없다.

⑤ 일반 공중의 통행 등으로 인하여 소유자가 토지를 사용·수익할 수 없는 상태에 이르렀다면 이는 금전적 전보가 필요한 이른바 ‘특별한 희생’에 해당한다고 볼 수 있다. 그런데도 토지 소유자의 사용·수익권의 포기를 긍정함으로써 국가 또는 지방자치단체에 대한 부당이득반환청구를 배척하게 되면, 이는 실질적으로 보상 없는 수용을 인정하는 것과 마찬가지가 되어, 공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한에 대하여 정당한 보상을 지급하여야 한다는 헌법 제23조 제3항의 취지에 어긋난다.

≪자도성지삼강도 필사본 1750년대. 42.0*66.0 서울대학교 규장각 소장≫

(나) 독점적·배타적인 사용·수익권의 포기에 관한 법리는 대법원 판례에 의하여 확립된 다른 법리와 근본적으로 조화를 이루기 어렵다.

① 토지의 현황이나 지목이 도로인 경우에도 민법상 부당이득의 성립을 전제로 그 액수의 산정에 관한 구체적인 법리를 설시한 대법원 판례와 조화를 이루기 어렵다.

② 사용·수익권 포기에 물권적 효력이 있다고 보지 않는 이상, 특정승계인의 주관적인 사정만으로 포기의 효력이 승계된다고 볼 아무런 근거가 없다.

③ 대법원 판례가 지방자치단체 등이 사유지를 점유하고 있는 경우 관련 법령이 정하는 적법한 보상 절차를 거치지 않는 이상 토지 소유자와의 관계에서 ‘법률상 원인’이 없다고 보고, 지방자치단체의 사실상 지배주체로서의 ‘점유’를 폭넓게 인정하는 흐름을 보여 온 것은, 지방자치단체 등이 공공의 이익을 앞세워 사인(사인)의 권리행사를 함부로 제한하지 못하도록 막기 위한 것이라고 볼 수 있다. 그러나 독점적·배타적인 사용·수익권의 포기에 관한 판례가 실무에서 광범위하게 적용되고 있어, 위와 같이 개인의 권리 구제를 확대하여 온 대법원 판례의 흐름과 조화를 이루지 못하고 있다.

④ 독점적·배타적인 사용·수익권의 포기에 관한 법리를 적용하여 토지 소유자의 물권적 청구권 행사를 배척하는 것을 허용하게 되면, 비슷한 사안에서 권리남용의 법리를 함부로 적용하지 않아 토지 소유자의 권리행사를 보장해 온 판례의 태도와 형평에 어긋나는 결과를 초래할 수 있다.

(다) 토지가 인근 주민이나 일반 공중을 위한 용도로 사용되고 있다 하더라도, 주위토지통행권이나 지상권과 같은 물권 또는 임대차, 사용대차와 같은 채권적 토지이용계약이 성립하였거나, 토지 소유자의 권리행사가 신의칙에 어긋나거나 권리남용에 해당하는 경우와 같이, 민법 등 법률의 명문 규정과 그에 기초한 법리가 적용될 수 있는 경우에만 토지 소유자의 사용·수익권을 포함한 소유권 행사가 제한될 수 있다. 그 이외에 토지 소유자의 권리행사를 불허 또는 제한할 수 있는 독자적인 사유로서 법률에 명문으로 규정되어 있지도 않은 ‘독점적·배타적인 사용·수익권의 포기’를 인정하는 것은 허용될 수 없다.

■조선도 권 21 곡성/광양/동복/보성/담양/능주/남원/낙안/구례/순천/옥과/창평/화순■

[대법관 김재형의 반대의견] (가) 당사자들의 의사나 거래관행에 비추어 볼 때, 토지 소유자가 자발적인 의사로 자신의 토지를 무상 사용하도록 하였더라도 토지의 사용·수익권 자체를 ‘포기’한 것으로 볼 수 없다. 이 경우 토지 소유자는 토지를 무상으로 이용하는 자(인근 주민이나 일반 공중과 같은 불특정 다수인, 국가나 지방자치단체도 이에 해당할 수 있다)에 대한 관계에서 소유권을 행사하지 않겠다는 의사표시를 한 것으로 보는 것이 합리적이다.

소유권 불행사의 의사표시는 상대방 있는 의사표시로서 사용대차와 유사한 채권적인 효력을 가지는 법률행위라고 할 수 있다. 따라서 이러한 의사표시에는 대세적인 효력이 없다.

이와 같이 토지 소유자의 자발적인 의사에 따른 토지 무상 사용의 법적 성질을 사용대차와 유사한 채권적인 효력을 가지는 ‘소유권 불행사의 의사표시’로 보는 이상, 기존 대법원 판례는 이와 저촉되는 범위에서 변경되어야 한다.

(나) ① 배타적 사용·수익권 포기를 이유로 토지 소유자의 권리를 제한하는 이론은 민법 제1조가 규정하는 법원(법원)의 어디에서도 그 근거를 찾을 수 없다.

소유자가 소유권의 핵심적 권능에 속하는 사용·수익의 권능만을 영구적·대세적으로 포기하거나 상실하는 것은 허용되지 않는다. 이를 허용하면 결국 처분권능만이 남는 새로운 유형의 소유권을 창출하는 것이어서 소유권의 고유한 속성인 전면성 또는 탄력성에 부합하지 않고, 사실상 영구적인 제한물권을 설정하는 것이 되어 공시의 원칙이나 물권법정주의에 반한다.

② 배타적 사용·수익권 포기 법리는 공공의 이익을 위하여 토지 소유자의 기본권인 재산권 행사를 제한하기 위한 도구로 작용하고 있다. 그러나 그러한 재산권 행사의 제한은 법률에 근거가 없다.

배타적 사용·수익권 포기 법리는 소유자의 권리행사 제한에 관한 현행 법체계와 조화를 이루기 어렵다. 특히 피고가 지방자치단체이거나, 국가 등 공공단체인 경우에는 법치행정의 관점에서 문제를 드러낸다.

◈조선도 권 21 화순/창평/담양/능주/남원/낙안/구례/광양/곡성/동복/보성/순천/옥과◈

토지 소유자에게 토지를 일반 공중의 이용에 제공하려는 자발적 의사가 있더라도, 그것이 의사표시 또는 법률행위에까지 이르지 않은 이상, 이를 이유로 소유자로서의 권리행사가 제한된다고 볼 수 없다. 토지 소유자의 자발성이 인정된다는 사정만으로 정당한 보상의 필요성이 부정되는 것도 아니다. 관련 법령에 따른 보상 없이 국가 또는 지방자치단체가 사유지를 사용하고 있는 경우에는, 사법(사법) 관계에서 손해배상 또는 부당이득반환의 형태로 토지 소유자의 손해에 대한 전보가 이루어져야 한다. 토지의 제공에 따른 토지 소유자의 이익이나 편익이 인정된다고 하더라도, 이를 반환하여야 할 부당이득의 액수 또는 배상하여야 할 손해의 범위에 반영함은 별론으로 하고, 토지 소유자의 권리행사가 신의칙 위반이나 권리남용에 해당하지 않는 이상 그러한 권리행사를 함부로 제한할 수 없다.

해당 사유지의 무상 제공을 통한 일반 공중의 이익에 대비되는 토지 소유자의 이익을 상정할 수 있는 경우라고 하더라도, 그러한 이유만으로 토지 소유자의 권리행사 자체를 봉쇄하는 것은 법적인 근거 없이 개인의 희생을 강요하는 것으로서 법치행정과 정의의 원리에 반한다.

(다) 배타적 사용·수익권 포기에 관하여 서로 모순되는 판결례가 공존하고 있고, 배타적 사용·수익권 포기 법리에는 사법적 측면뿐만 아니라 공법적 측면에서도 묵과할 수 없는 중대한 문제점이 있다. 다만 기존의 배타적 사용·수익권 포기 법리의 문제점을 인식하고 그 제한을 시도한 일부 대법원판결은 ‘채권적으로’, ‘그 상대방에 대하여’ 포기한 것이라고 함으로써 토지 소유자의 상대방 있는 법률행위를 전제로 하고 있다. 이는 위에서 본 바와 같은 공·사법적인 문제가 있다고 볼 수 없고, ‘소유권 불행사의 의사표시’와도 모순되지 않는다.

결국, ‘채권적’ 또는 ‘그 상대방에 대하여’와 같은 부연설명 없이 배타적 사용·수익권 포기를 이유로 토지 소유자의 사용·수익권을 포함한 권리행사를 제한하고, 토지 소유자의 특정승계인에게도 그러한 포기의 효과가 당연히 미친다고 판단한 대법원판결들은 위에서 본 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경되어야 한다.

【참조조문】

헌법 제23조 제1항, 제3항, 제37조 제2항, 제119조 제1항, 민법 제1조, 제2조, 제185조, 제186조, 제211조, 제212조, 제213조, 제214조, 제219조, 제279조, 제609조, 제613조, 제618조, 제741조, 제750조, 제1005조, 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제61조, 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙 제26조 제1항 제2호, 제2항, 도로법 제99조, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제96조, 도시 및 주거환경정비법 제65조, 수도법 제60조, 하수도법 제10조

【참조판례】

대법원 1973. 8. 21. 선고 73다401 판결

대법원 1974. 5. 28. 선고 74다399 판결(공1974, 7890)

대법원 1985. 8. 13. 선고 85다카421 판결(공1985, 1240)

대법원 1989. 7. 11. 선고 88다카16997 판결(공1989, 1218)

대법원 1991. 2. 8. 선고 90다7166 판결(공1991, 954)

대법원 1991. 7. 9. 선고 91다11889 판결(공1991, 2126)

대법원 1993. 5. 14. 선고 93다2315 판결(공1993하, 1702)

대법원 1994. 9. 30. 선고 94다20013 판결(공1994하, 2850)

대법원 1996. 11. 29. 선고 96다36852 판결(공1997상, 169)

대법원 1999. 5. 11. 선고 99다11557 판결(공1999상, 1140)

대법원 2001. 4. 13. 선고 2001다8493 판결(공2001상, 1138)

대법원 2004. 8. 20. 선고 2004다22407 판결

대법원 2004. 9. 24. 선고 2004다26874 판결

대법원 2007. 2. 22. 선고 2006다32552 판결

대법원 2009. 3. 26. 선고 2009다228, 235 판결(공2009상, 571)

대법원 2009. 7. 9. 선고 2007다83649 판결

대법원 2009. 7. 23. 선고 2009다25890 판결

대법원 2011. 5. 26. 선고 2010다84703 판결

대법원 2012. 6. 28. 선고 2010다81049 판결(공2012하, 1294)

대법원 2012. 7. 12. 선고 2012다26411 판결

대법원 2013. 8. 22. 선고 2012다54133 판결(공2013하, 1685)

대법원 2013. 9. 12. 선고 2013다33454 판결

대법원 2013. 11. 14. 선고 2011다63055 판결

대법원 2017. 3. 9. 선고 2015다238185 판결

대법원 2017. 6. 19. 선고 2017다211528, 211535 판결(공2017하, 1531)

대법원 2017. 10. 26. 선고 2017두50843 판결

【전 문】

(출처 : 대법원 2019. 1. 24. 선고 2016다264556 전원합의체 판결 [시설물철거및토지인도청구의소] > 종합법률정보 판례)

【원고, 상고인】 원고 (소송대리인 변호사 박은정 외 2인)

【피고, 피상고인】 용인시 (소송대리인 법무법인 청지 담당변호사 현준)

【원심판결】 수원지법 2016. 10. 12. 선고 2014나46157 판결

【주 문】

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

조선삼각점배치망도(서울부근)

【이 유

상고이유를 판단한다.

1. 사건의 개요와 쟁점

가. 원고는 용인시 처인구 (주소 생략) 전 1,587㎡(이하 ‘이 사건 토지’라 한다)의 소유자로서 이 사건 토지에 매설된 우수관(이하 ‘이 사건 우수관’이라 한다)의 관리 주체인 피고를 상대로 이 사건 우수관 철거와 함께 그 부분 토지 사용에 따른 차임 상당의 부당이득반환을 구하고 있다. 이에 대하여 피고는, 이 사건 토지 중 우수관이 매설된 부분(이하 ‘이 사건 계쟁토지 부분’이라 한다)을 소유하던 소외 1(원고의 부, 이하 ‘망인’이라 한다)이 우수관 매설 당시 이 사건 계쟁토지 부분에 대한 독점적이고 배타적인 사용·수익권을 포기하였다고 주장하였다.

나. 제1심은 피고의 주장을 배척하고 원고의 청구를 전부 받아들였으나, 원심은 피고의 주장을 받아들여 망인이 우수관 매설 당시 이 사건 계쟁토지 부분에 대한 독점적이고 배타적인 사용·수익권을 포기하였고, 상속인인 원고도 그러한 제한이 있는 토지를 상속하였다고 판단하여 원고의 이 사건 우수관 철거 및 부당이득반환청구를 기각하였다.

원고는, 이 사건 우수관은 하수도법상 ‘공공하수처리시설’에 해당하므로 법령이 정한 절차에 따라 이 사건 토지에 대한 수용 및 손실보상이 이루어져야 하고, 배타적 사용·수익권 포기에 관한 대법원 판례가 적용되어서는 안 되며, 원심이 든 여러 사정들만으로는 이 사건에서 배타적 사용·수익권의 포기가 있었다고 볼 수 없다고 주장하며 상고하였다.

다. 이 사건의 쟁점은 독점적·배타적인 사용·수익권 포기에 관한 기존의 대법원 판례를 적용하여 원고의 이 사건 우수관 철거 및 부당이득반환청구를 배척할 수 있는지 여부이다. 쟁점에 대한 판단을 위하여 먼저 이에 관한 기존의 대법원 판례를 재검토하고, 그 판단 기준이나 적용 범위 등에 관하여 살펴보기로 한다.

2. 토지 소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권 행사의 제한에 관한 대법원 판례

가. 판례의 전개와 그 타당성

대법원 1973. 8. 21. 선고 73다401 판결과 대법원 1974. 5. 28. 선고 74다399 판결은, 토지 소유자가 택지를 분양하면서 그 소유의 토지를 택지와 공로 사이의 통행로로 제공한 경우에 토지 소유자는 택지의 매수인, 그 밖에 주택지 안에 거주하게 될 모든 사람에게 그 토지를 무상으로 통행할 수 있는 권한을 부여하여 그들의 통행을 인용할 의무를 부담하기 때문에 그 토지에 대한 독점적이고 배타적인 사용·수익권을 행사할 수 없다고 판단하였고, 이러한 판시는 대법원 1985. 8. 13. 선고 85다카421 판결에서도 원용되었다. 이후 대법원 1989. 7. 11. 선고 88다카16997 판결, 대법원 1991. 2. 8. 선고 90다7166 판결, 대법원 1993. 5. 14. 선고 93다2315 판결 등을 통하여 토지 소유자 스스로 그 소유의 토지를 일반 공중을 위한 용도로 제공한 경우에 그 토지에 대한 소유자의 독점적이고 배타적인 사용·수익권의 행사가 제한되는 법리가 확립되었고, 대법원은 그러한 법률관계에 관하여 판시하기 위하여 ‘사용·수익권의 포기’, ‘배타적 사용·수익권의 포기’, ‘독점적·배타적인 사용·수익권의 포기’, ‘무상으로 통행할 권한의 부여’ 등의 표현을 사용하여 왔다.

이러한 법리는 대법원이 오랜 시간에 걸쳐 발전시켜 온 것으로서, 현재에도 여전히 그 타당성을 인정할 수 있다. 다만 토지 소유자의 독점적이고 배타적인 사용·수익권 행사의 제한 여부를 판단하기 위해서는 토지 소유자의 소유권 보장과 공공의 이익 사이의 비교형량을 하여야 하고, 원소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권 행사가 제한되는 경우에도 특별한 사정이 있다면 특정승계인의 독점적·배타적인 사용·수익권 행사가 허용될 수 있다. 또한, 토지 소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권 행사가 제한되는 경우에도 일정한 요건을 갖춘 때에는 사정변경의 원칙이 적용되어 소유자가 다시 독점적·배타적인 사용·수익권을 행사할 수 있다고 보아야 한다. 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

나. 구체적인 내용

(1) 판단 기준과 효과

토지 소유자가 그 소유의 토지를 도로, 수도시설의 매설 부지 등 일반 공중을 위한 용도로 제공한 경우에, 소유자가 토지를 소유하게 된 경위와 보유기간, 소유자가 토지를 공공의 사용에 제공한 경위와 그 규모, 토지의 제공에 따른 소유자의 이익 또는 편익의 유무, 해당 토지 부분의 위치나 형태, 인근의 다른 토지들과의 관계, 주위 환경 등 여러 사정을 종합적으로 고찰하고, 토지 소유자의 소유권 보장과 공공의 이익 사이의 비교형량을 한 결과, 소유자가 그 토지에 대한 독점적·배타적인 사용·수익권을 포기한 것으로 볼 수 있다면, 타인[사인(사인)뿐만 아니라 국가, 지방자치단체도 이에 해당할 수 있다, 이하 같다]이 그 토지를 점유·사용하고 있다 하더라도 특별한 사정이 없는 한 그로 인해 토지 소유자에게 어떤 손해가 생긴다고 볼 수 없으므로, 토지 소유자는 그 타인을 상대로 부당이득반환을 청구할 수 없고(대법원 1989. 7. 11. 선고 88다카16997 판결, 대법원 1991. 7. 9. 선고 91다11889 판결, 대법원 1996. 11. 29. 선고 96다36852 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2004다22407 판결, 대법원 2013. 9. 12. 선고 2013다33454 판결 등 참조), 토지의 인도 등을 구할 수도 없다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2010다84703 판결, 대법원 2013. 11. 14. 선고 2011다63055 판결 등 참조). 다만 소유권의 핵심적 권능에 속하는 사용·수익 권능의 대세적·영구적인 포기는 물권법정주의에 반하여 허용할 수 없으므로(대법원 2009. 3. 26. 선고 2009다228, 235 판결, 대법원 2009. 7. 9. 선고 2007다83649 판결, 대법원 2012. 6. 28. 선고 2010다81049 판결, 대법원 2013. 8. 22. 선고 2012다54133 판결, 대법원 2017. 6. 19. 선고 2017다211528, 211535 판결, 대법원 2017. 10. 26. 선고 2017두50843 판결 등 참조), 토지 소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사가 제한되는 것으로 보는 경우에도, 일반 공중의 무상 이용이라는 토지이용현황과 양립 또는 병존하기 어려운 토지 소유자의 독점적이고 배타적인 사용·수익만이 제한될 뿐이고, 토지 소유자는 일반 공중의 통행 등 이용을 방해하지 않는 범위 내에서는 그 토지를 처분하거나 사용·수익할 권능을 상실하지 않는다(대법원 2001. 4. 13. 선고 2001다8493 판결, 대법원 2004. 9. 24. 선고 2004다26874 판결 참조).

(2) 적용 범위

(가) 물적 범위

위와 같은 법리는 토지 소유자가 그 소유의 토지를 도로 이외의 다른 용도로 제공한 경우에도 적용된다(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015다238185 판결 등 참조).

또한, 토지 소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사가 제한되는 것으로 해석되는 경우 특별한 사정이 없는 한 그 지하 부분에 대한 독점적이고 배타적인 사용·수익권의 행사 역시 제한되는 것으로 해석함이 타당하다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2009다25890 판결 참조).

(나) 상속인의 경우

상속인은 피상속인의 일신에 전속한 것이 아닌 한 상속이 개시된 때로부터 피상속인의 재산에 관한 포괄적 권리·의무를 승계하므로(민법 제1005조), 피상속인이 사망 전에 그 소유 토지를 일반 공중의 이용에 제공하여 독점적·배타적인 사용·수익권을 포기한 것으로 볼 수 있고 그 토지가 상속재산에 해당하는 경우에는, 피상속인의 사망 후 그 토지에 대한 상속인의 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사 역시 제한된다고 보아야 한다.

(다) 특정승계인의 경우

원소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사가 제한되는 토지의 소유권을 경매, 매매, 대물변제 등에 의하여 특정승계한 자는, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 사용·수익의 제한이라는 부담이 있다는 사정을 용인하거나 적어도 그러한 사정이 있음을 알고서 그 토지의 소유권을 취득하였다고 봄이 타당하므로, 그러한 특정승계인은 그 토지 부분에 대하여 독점적이고 배타적인 사용·수익권을 행사할 수 없다(대법원 1994. 9. 30. 선고 94다20013 판결, 대법원 1999. 5. 11. 선고 99다11557 판결, 대법원 2007. 2. 22. 선고 2006다32552 판결, 대법원 2011. 5. 26. 선고 2010다84703 판결, 대법원 2012. 7. 12. 선고 2012다26411 판결, 대법원 2013. 11. 14. 선고 2011다63055 판결 등 참조).

이때 특정승계인의 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사를 허용할 특별한 사정이 있는지 여부는 특정승계인이 토지를 취득한 경위, 목적과 함께, 그 토지가 일반 공중의 이용에 제공되어 사용·수익에 제한이 있다는 사정이 이용현황과 지목 등을 통하여 외관에 어느 정도로 표시되어 있었는지, 해당 토지의 취득가액에 사용·수익권 행사의 제한으로 인한 재산적 가치 하락이 반영되어 있었는지, 원소유자가 그 토지를 일반 공중의 이용에 무상 제공한 것이 해당 토지를 이용하는 사람들과의 특별한 인적 관계 또는 그 토지 사용 등을 위한 관련 법령상의 허가·등록 등과 관계가 있었다고 한다면, 그와 같은 관련성이 특정승계인에게 어떠한 영향을 미치는지 등의 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

★조선도 권 19 경주/신녕/연일/영천/자인/장기/홍해★

(3) 사정변경의 원칙

토지 소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권 행사의 제한은 해당 토지가 일반 공중의 이용에 제공됨으로 인한 공공의 이익을 전제로 하는 것이므로, 토지 소유자가 공공의 목적을 위해 그 토지를 제공할 당시의 객관적인 토지이용현황이 유지되는 한도 내에서만 존속한다고 보아야 한다. 따라서 토지 소유자가 그 소유 토지를 일반 공중의 이용에 제공함으로써 자신의 의사에 부합하는 토지이용상태가 형성되어 그에 대한 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사가 제한된다고 하더라도, 그 후 토지이용상태에 중대한 변화가 생기는 등으로 독점적·배타적인 사용·수익권의 행사를 제한하는 기초가 된 객관적인 사정이 현저히 변경되고, 소유자가 일반 공중의 사용을 위하여 그 토지를 제공할 당시 이러한 변화를 예견할 수 없었으며, 사용·수익권 행사가 계속하여 제한된다고 보는 것이 당사자의 이해에 중대한 불균형을 초래하는 경우에는, 토지 소유자는 그와 같은 사정변경이 있은 때부터는 다시 사용·수익 권능을 포함한 완전한 소유권에 기한 권리를 주장할 수 있다고 보아야 한다. 이때 그러한 사정변경이 있는지 여부는 해당 토지의 위치와 물리적 형태, 토지 소유자가 그 토지를 일반 공중의 이용에 제공하게 된 동기와 경위, 해당 토지와 인근 다른 토지들과의 관계, 토지이용상태가 바뀐 경위와 종전 이용상태와의 동일성 여부 및 소유자의 권리행사를 허용함으로써 일반 공중의 신뢰가 침해될 가능성 등 전후 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2013. 8. 22. 선고 2012다54133 판결 참조).

3. 이 사건에 대한 판단

가. 원심판결 이유와 기록에 의하면, 다음의 사실을 알 수 있다.

(1) 이 사건 우수관이 설치되기 전에는 저지대인 이 사건 토지로 빗물과 인접 토지의 생활하수가 흘러와 도랑의 형태로 이 사건 토지를 가로질러 악취를 풍기고 주변경관을 해치고 있었다.

(2) 이 사건 토지를 소유하던 망인을 포함한 마을 주민들은 1970~1980년경 새마을운동 사업을 추진하면서 주민회의를 거쳐 이 사건 토지에 우수관 시설을 설치하여 인근에 위치한 주택들에서 나오는 오수가 유입되도록 함으로써 악취 및 경관 문제를 해결하기로 하였다. 이에 따라 이 사건 토지를 관통하던 도랑을 대체하여 이 사건 우수관이 매설되었는데, 이로써 이 사건 토지 중 실제 밭으로 이용할 수 있는 면적이 증대되었다.

(3) 이후 망인이 1994년경 사망하였고, 원고가 1995. 5. 29. 협의분할에 의한 상속을 원인으로 이 사건 토지의 소유권이전등기를 마쳤다.

(4) 이 사건 토지 진입로 부분(원심판결 별지 도면의 15, 37의 각 점 주변 부분)부터 이 사건 단독주택(망인이 1987. 3. 3. 건축한 연면적 221.19㎡의 스레트 연와 목구조 단독주택으로서 원심판결 별지 도면의 12, 13, 31의 각 점 주변 부분에 위치하고 있다가 2011년경 이후 철거되었다)이 위치하던 곳의 앞부분까지는 콘크리트로 포장되어 있고, 포장도로 중간에 둥근 맨홀이 설치되어 있으며, 그 출입구 부근에 사각형의 이 사건 우수관 맨홀 덮개가 설치되어 있다.

(5) 피고는 2008. 11. 19. 이 사건 토지의 좌측 상단부(원심판결 별지 도면의 2, 3, 28의 각 점 주변 부분)에 한강수계개발사업의 일환으로 우수관을 설치한 바 있는데, 그 우수관의 위치가 이 사건 우수관과 일부 중첩된다.

(6) 이 사건 단독주택이 철거되기 전까지 망인과 원고는 피고에게 이 사건 우수관의 철거 또는 부당이득반환을 요구한 적이 없다.

(7) 이 사건 우수관은 이 사건 토지 주변 주민들의 편익을 위한 시설일 뿐만 아니라 공공수역의 수질보전 역할도 하고 있다. 이 사건 우수관이 철거될 경우 인근 주민들이 그들의 주택에서 우수와 오수를 배출하기 곤란해진다.

나. 위와 같은 사실관계를 앞에서 본 법리와 판단 기준에 비추어 살펴보면, 이 사건 우수관 설치 당시 망인은 자신이 소유하던 이 사건 토지와 그 지상 단독주택의 편익을 위하여 자발적으로 이 사건 우수관을 설치하도록 한 것으로 볼 수 있고, 망인의 독점적이고 배타적인 사용·수익권의 행사를 제한하는 것을 정당화할 정도로 분명하고 확실한 공공의 이익 또한 인정되므로, 망인은 이 사건 계쟁토지 부분을 포함한 이 사건 토지에 대하여 독점적이고 배타적인 사용·수익권을 행사할 수 없게 되었고, 망인의 상속인인 원고의 독점적이고 배타적인 사용·수익권의 행사 역시 제한된다고 보아야 한다.

따라서 피고에 대한 원고의 이 사건 우수관 철거 및 그 부분 토지 사용에 따른 차임 상당의 부당이득반환청구는 받아들일 수 없다. 같은 취지의 원심판단에 상고이유 주장과 같이 토지 소유자의 독점적·배타적인 사용·수익권 행사의 제한에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다고 볼 수 없다.

◆한성도(대동여지도 첨) 목판채색도. 김정호. 1861년. 30.6*40.2 보물 제850호. 성신여자대학교박물관 소장◆

4. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 이 판결에는 대법관 조희대, 대법관 김재형의 각 반대의견이 있는 외에는 관여 법관의 의견이 일치하였으며, 다수의견에 대한 대법관 권순일, 대법관 박상옥, 대법관 민유숙의 보충의견, 대법관 김재형의 반대의견에 대한 보충의견이 있다.

5. 대법관 조희대의 반대의견

가. 민법상 소유자의 권리

소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있고(민법 제211조), 토지의 소유권은 정당한 이익 있는 범위 내에서 토지의 상하에 미친다(민법 제212조).

소유자는 그 소유에 속한 물건을 점유한 자에 대하여 반환을 청구할 수 있고, 점유자는 그 물건을 점유할 권리가 있는 때에만 반환을 거부할 수 있다(민법 제213조). 소유자는 소유권을 방해하는 자에 대하여 방해의 제거를 청구할 수 있고 소유권을 방해할 염려 있는 행위를 하는 자에 대하여 그 예방이나 손해배상의 담보를 청구할 수 있다(민법 제214조).

국가 또는 지방자치단체가 관련 법령에 정해진 적법한 보상 절차를 거치지 않고 사유지를 점유하여 도로 또는 수도시설의 매설 부지 등으로 사용함으로써 토지 소유자의 사용·수익이 제한되고 있는 경우, 국가 또는 지방자치단체는 토지 소유자와의 관계에서 법률상 원인 없이 그 토지를 사용·수익하는 이득을 얻고 토지 소유자는 그만큼의 손해를 입고 있으므로, 토지 소유자는 국가 또는 지방자치단체를 상대로 부당이득반환을 청구할 수 있다(대법원 1988. 9. 13. 선고 87다카205 판결, 대법원 1993. 8. 24. 선고 92다19804 판결 등 참조).

나. 대법원 판례가 전개해 온 ‘독점적·배타적인 사용·수익권의 포기’에 관한 법리

종래 대법원은 이른바 독점적·배타적인 사용·수익권의 포기에 관한 법리를 전개하여 왔다.

즉, 어느 사유지가 종전부터 자연발생적으로 또는 도로예정지로 편입되어 사실상 일반 공중의 교통에 공용되는 도로로 사용되고 있는 경우, 그가 해당 토지를 소유하게 된 경위나 보유기간, 나머지 토지들을 분할하여 매도한 경위와 그 규모, 도로로 사용되는 토지의 위치나 성상, 인근의 다른 토지들과의 관계, 주위 환경 등을 종합적으로 고찰하여, 그 토지의 소유자가 스스로 그 토지를 도로로 제공하여 인근 주민이나 일반 공중에게 무상으로 통행할 수 있는 권리를 부여함으로써 그 토지에 대한 독점적이고 배타적인 사용·수익권을 포기하였다고 판단할 수 있다는 것이다. 대법원은 그러한 경우에 국가 또는 지방자치단체가 해당 토지를 도로 등으로 점유하고 있다 하더라도 그로 인해 토지 소유자에게 어떤 손해가 생긴다고 할 수 없다는 이유로, 국가 또는 지방자치단체 등을 상대로 한 토지 소유자의 부당이득반환청구를 배척하여 왔다(대법원 1989. 7. 11. 선고 88다카16997 판결, 대법원 1991. 7. 9. 선고 91다11889 판결, 대법원 1994. 5. 13. 선고 93다31412 판결, 대법원 1997. 12. 12. 선고 97다27114 판결, 대법원 1998. 5. 8. 선고 97다52844 판결, 대법원 2009. 7. 23. 선고 2009다25890 판결 등 참조).

나아가 토지의 원소유자가 토지의 전부 또는 일부를 도로 부지로 무상 제공함으로써 이에 대한 독점적이고 배타적인 사용·수익권을 포기하고 이에 따라 주민들이 그 토지를 무상으로 통행하게 된 이후에 그 토지의 소유권을 경매, 매매, 대물변제 등에 의하여 특정승계한 자는 그와 같은 사용·수익의 제한이라는 부담이 있다는 사정을 용인하거나 적어도 그러한 사정이 있음을 알고서 그 토지의 소유권을 취득하였다고 봄이 타당하므로 도로로 제공된 토지 부분에 대하여 독점적이고 배타적인 사용·수익권을 행사할 수 없고, 따라서 지방자치단체를 상대로 부당이득반환청구를 할 수 없다고 판단하여 왔다(대법원 1994. 9. 30. 선고 94다20013 판결, 대법원 1998. 5. 8. 선고 97다52844 판결 등 참조).

대법원은 위와 같은 법리를 토지 소유자가 그 소유의 토지를 도로 이외의 다른 용도로 제공한 경우(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015다238185 판결 등 참조), 토지 소유자가 물권적 청구권을 행사하는 경우(대법원 2013. 11. 14. 선고 2011다63055 판결 등 참조)에까지 확장하여 적용하고 있다.

다. 독점적·배타적인 사용·수익권의 포기에 관한 법리의 이론상 문제점

다수의견은 기존의 독점적·배타적인 사용·수익권의 포기에 관한 법리(독점적·배타적인 사용·수익권의 포기에 관한 대법원 1989. 7. 11. 선고 88다카16997 판결 등을 통틀어 이하에서는 ‘88다카16997 판결 등’이라 한다)를 유지하고 있으나, 대법원의 기존 법리에는 우리나라의 법체계상 받아들이기 어려운 문제가 있다. 아래에서 구체적으로 살펴본다.

(1) 사용·수익권의 포기를 ‘소유권을 이루는 권능의 일부포기’로 볼 경우 소유권의 본질에 어긋날 뿐만 아니라, 사실상 영구 제한물권의 설정과 마찬가지의 결과를 가져오며 공시의 원칙이나 물권법정주의와도 부합하지 않는다.

(2) 사용·수익권의 포기를 ‘채권적 의미의 포기 또는 사용승낙’으로 보는 것이라면, 왜 채권계약의 당사자가 아닌 제3자에게 그 효력이 미치는지 설명하기 어렵다. 포기행위의 상대방(인근 주민이나 일반 공중이 이에 해당할 수 있다)으로 보기 어려운 ‘국가 또는 지방자치단체’와의 관계에서, 나아가 토지 소유자의 ‘특정승계인’에게 사용·수익권 포기의 효력이 미친다고 보는 기존 판례의 태도는 포기 또는 사용승낙이 ‘채권적’이라는 것과 모순된다.

(3) 사용·수익권의 포기를 ‘권리 불행사의 상태’로 보는 경우에도, 소멸시효가 완성되었거나, 장기간 권리를 행사하지 않던 토지 소유자의 새삼스러운 권리행사가 신의성실의 원칙(이하 ‘신의칙’이라고만 한다) 또는 이른바 실효의 원칙에 위반되는 경우(대법원 2015. 2. 12. 선고 2013다93081 판결 등 참조)가 아닌 한, 권리가 소멸하거나 그 행사가 불가능하게 되었다고 볼 수 없다는 점에서 부당하다.

(4) 사용·수익권의 포기를 ‘신의칙상 권리행사 제한’으로 보더라도, 적법하게 소유권을 취득한 자의 권리행사를 신의칙이라는 명목하에 쉽사리 배척하는 것이 되어 받아들일 수 없다. 신의칙은 당사자 사이의 법률관계를 규율하는 명문의 규정이 없는 경우에 보충적으로 적용되어야 할 것인데, 독점적·배타적인 사용·수익권의 포기 법리에 의하지 않더라도 우리 민법상 소유자의 권리행사가 제한되는 경우에 관한 법리는 이미 확립되어 있고(주위토지통행권이나 지상권과 같은 물권, 사용대차나 임대차와 같은 채권 등을 예로 들 수 있다), 그러한 법리만으로도 충분히 합리적인 규율이 가능하다. 토지 소유자의 권리행사를 신의칙에 어긋나는 권리행사라는 이유로 쉽게 제한해 버리게 되면, 권리의 행사가 권리남용에 해당하는지에 관하여 엄격한 요건하에 제한적으로만 이를 인정하고 있는 판례의 태도(대법원 2008. 9. 25. 선고 2007다5397 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012다115243, 115250 판결 등 참조)와 조화를 이루기 어렵다.